掕婜峸撉偑偍偡偡傔丅乮2025.9崋傪傕偭偰廔椆乯

摨帍偵掕婜峸撉怽偟崬傒偺偼偑偒偑晅偄偰偄傑偡丅

仏杒奀摴僕僃僀丒傾乕儖丒僄乕僕僃儞僔乕

丂THE JR Hokkido曇廤晹

丂仹060-0906

丂嶥杫巗搶嬫杒俇忦搶係挌栚侾亅係

仭THE JR Hok倠aido仭

杒奀摴偺JR摿媫幵椉偱椃偡傞恖偵偼偍側偠傒偺幵撪帍乽THE JR Hokkaido乿

侾俋俋俀擭傛傝昞巻傪摗憅偝傫偺夋偑忺傝丄晽宨偺僐儊儞僩傪婑峞偝傟偰偄傑偡丅

椃恖偺怱傪榓傑偣丄幵憢傪棳傟傞晽宨傪丄傛傝嵤傝朙偐偵偟傑偡丅

俀侽俀俆擭俋寧崋傪嵟屻偵丄TheJRHokkaido偼僨僕僞儖斉偵堦杮壔偝傟傑偡丅

偙傟偵敽偄丄昞巻夋偺儕儕乕僗傕媥巭偲側傝傑偡丅

|

掕婜揑偵JR杒奀摴偺摿媫偵忔傞婡夛偑側偄曽偵偼 掕婜峸撉偑偍偡偡傔丅乮2025.9崋傪傕偭偰廔椆乯 摨帍偵掕婜峸撉怽偟崬傒偺偼偑偒偑晅偄偰偄傑偡丅 仏杒奀摴僕僃僀丒傾乕儖丒僄乕僕僃儞僔乕 丂THE JR Hokkido曇廤晹 丂仹060-0906 丂嶥杫巗搶嬫杒俇忦搶係挌栚侾亅係 |

俀侽侽俁擭偺弔偐傜慡崙偺FAN偺奆條偵僶僢僋僫儞僶乕偺昞巻夋傪傪廂廤偡傞偛嫤椡傪偄偨偩偒傑偟偨丅

夋僞僀僩儖偺塃偵昞婰偟偰偁傞乽僴儞僪儖僱乕儉乿偼昞巻夋偺偛採嫙傪偄偨偩偄偨曽偺傕偺偱偡丅

偛嫤椡偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅

仭俀侽俀俆擭

|

俀侽俀俆擭俋寧崋NO係俆侾亙巆徠偺帪亜 暭晳嫶偺忋偐傜曢傟備偔峘傪尒偰偄傞丅 梉擔偑捑傫偩偁偲嵟屻偺壏傕傝偺怓傪巆偟偰偄傞偑丄 傗偑偰丄嬻偲奀柺偼巼偐傜偟偩偄偵棔怓傊偲曄傢傞丅 掆攽拞偺慏偵摂傝偑偲傕傝丄栭偵梟偗崬傓傑偱丅 乮孃楬巗乯 |

| 俀侽俀俆擭俉寧崋NO係俆侽亙僸儅儚儕偺傛偆偵亜 壞偺弸偝偵傕晧偗偢丄枩慡偺戝偒側徫婄傪尒偣偰丄 婤慠偲懢梲偵岦偐偭偰嶇偔丄僸儅儚儕偺壴偑岲偒偩丅 侾侽擭傎偳慜偵側傞偑丄杒棾挰偺傂傑傢傝偺棦傪朘傟偨丅 擔杮堦偺僸儅儚儕偺敤丅媢堦柺侾侽枩杮偺壴偵埑搢偝傟偨丅 乮杒棾挰乯 |

|

|

俀侽俀俆擭俈寧崋NO係係俋亙楃暥椦摴偐傜亜 僼僃儕乕偑峴偒岎偆楃暥悈摴偺傓偙偆偵 崱擔偼棙怟搰偑偔偭傝挱傔傞擔偩丅 楃暥椦摴僐乕僗傪曕偄偰峴偔偲丄摴抂偵偼 僄僝僯儏僂丄僠僔儅儚儗儌僐僂丄僸僂僎僽僉偺壴偨偪丅 乮楃暥挰乯 |

|

俀侽俀俆擭俇寧崋NO係係俉亙弶壞偺晽傢偨傞亜 媢偺杚応偺忋偵丄壞傜偟偄塤偑桸偒棫偮擔丅 僼儔儞僗僊僋偑嶇偄偰丄弶壞偑棃偨偺偩丅 椢偺怓傕怺傑傝丄攏偨偪偼椡嫮偔憪傪鑙怘傓丅 晽偑僒儔僒儔偲栘偺梩傪梙傜偟丄媢傪傢偨偭偰備偔丅 乮怴姤挰乯 |

| 俀侽俀俆擭俆寧崋NO係係俈亙偄偪傔傫偺墿亜 俆寧枛偐傜俇寧偵偐偗偰偺戧愳丒峕晹壋丅 娵壛崅尨偺悶偵偼嵷偺壴敤偑楢側偭偰偄傞丅 弶壞偑棃偨偺偩丅偄偪傔傫偺墿怓丄墿怓ゥB 惿偟偘傕側偔崀傝偦偦偖擔嵎偟傕傑傇偟偄丅 乮戧愳巗乯 |

|

|

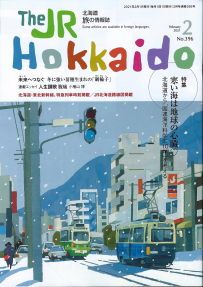

俀侽俀俆擭係寧崋NO係係俇亙昹晽偮傔偨偔亜 弔偺壐傗偐側奀傪尒偨偔偰僶僗偵忔偭偨丅 曅嬿偵愥偺巆偭偰偄傞岤揷偺嫏峘傊丅 弌嫏偺擔丄棨偵忋偑偭偰偄傞廙偨偪偵丄 偲偒偍傝悂偒晅偗傞昹晽偼丄傑偩椻偨偄丅 傕偆弔偺擋偄偑偨偩傛偭偰偄傞丅 乮愇庪巗乯 |

| 俀侽俀俆擭俁寧崋NO係係俆亙俁寧偺敓娰尦挰亜 敓娰偼愊愥偑彮側偄偣偄偐丄弔偺朘傟偑憗偄偲巚偆丅 偄偮傕偺傛偆偵嶁偺摴傪枴傢偄側偑傜搊偭偰峴偔丅 奨偺峀偑傝傪朷傒丄僇僜儕僢僋敓娰尦挰嫵夛偺戝惞摪丅 俁寧傕拞弡偵側傞偲丄傕偆弔偺擋偄偑偨偩傛偭偰偄傞丅 乮敓娰巗乯 |

|

| 俀侽俀俆擭俀寧崋NO係係係亙僂僀僗僉乕偺惞抧亜 嶥杫偐傜彫扢偱忔傝宲偄偩忔媞偺戝曽偼梋巗偱崀傝傞丅 僯僢僇僂儛僗僉乕偺梋巗忲棷強傊岦偐偆偺偩傠偆丅 愥偺墂慜捠傝偺愭偵丄愇憿傝偺惓栧偑尒偊傞丅 乭惞抧乭偺擖岥偵帡偮偐傢偟偄廳岤側偨偨偢傑偄偩丅 乮梋巗挰乯 |

|

| 俀侽俀俆擭侾寧崋NO係係俁亙愥偺傆傞奨亜 偦偺壠傪尒傞偨傃偵丄偢偭偲婥偵妡偗偰偄偨丅 嶥杫偺奨偵傆偝傢偟偄偲巚偭偨丅愥偑帡崌偆偩傠偆偲丄 傂偦偐偵婫愡傪懸偭偰偄偨丅梩傪棊偲偟偨庽丅 儗儞僈慻偺墝撍丅偁偺壠偼傑偩偁傞偺偩傠偆偐丅 乮嶥杫巗乯 |

俀侽俀係擭

|

仭TheJrHokkaido杒奀摴傊偺椃 丒2024擭1寧27擔敪攧 丒壙奿丗1980墌 丒敪峴丗JrHokkaido曇廤晹 丒敪攧丗杒奀摴怴暦幮弌斉僙儞僞乕 侽侾侾亅俀侾侽亅俆俈係係 丒430崋傑偱偺摗憅偝傫偺昞巻夋偑廂憼偝傟偰傑偡丅 丒彂揦丄AMAZON丄妝揤摍偱庢埖偄拞 傑偝偵幵撪帍偺楌巎偑偙偺堦嶜偱徻傜偐偵側傝傑偡丅 侾俋俉俈擭偵憂姧偝傟俆侽崋傑偱偼楍幵丄晽宨幨恀摍偑昞巻偺拞怱偩偭偨傛偆偱偡丅 俆侾崋乮侾俋俋俀擭俆寧乯偐傜摗憅偝傫偑昞巻夋傪扴摉偝傟丄俀侾俉崋乣俀俀俋崋偺 媥懅婜娫傪宱偰俀俁侽崋乮俀侽侽俈擭係寧乯偐傜偛扴摉傪嵞奐丅埲崀丄嵟怴崋傑偱偛扴摉丅 摉HP偑僗僞乕僩偟偨偺偑侾俆俁崋乮俀侽侽侽擭侾侾寧乯偐傜偱丄侾俆俀崋埲慜偺帒椏偼 庤尦偵偁傝傑偣傫偱偟偨丅丄偨偔偝傫偺愭攜FAN偺奆條偐傜帒椏傪偍庁傝偟偰 HP偵拁愊偟偰傑偄傝傑偟偨丅夵傔偰愭攜FAN偺奆條偵屼楃怽偟忋偘傑偡偲偲傕偵丄 崱夞丄偙偺彂愋偺敪峴傪偟偰偔偩偝偭偨奆條偵傕姶幱偟偨偄偲巚偄傑偡丅 |

|

俀侽俀係擭侾俀寧崋NO係係俀亙暭晳嫶亜 墂偵拝偔偲丄懌偼孃楬愳壨岥偺暭晳嫶傊偲岦偐偆丅 巐婫傪僥乕儅偵偟偨係懱偺壋彈憸偲戝偒偔峀偑傞峘丅 孃楬僙儞僠儏儕乕僉儍僢僗儖儂僥儖偺樔傑偄傕傾僋僙儞僩傪揧偊傞丅 椃偺儘儅儞僠僢僋傪偐偒偨偰傞嫶偩偲偄偮傕巚偆丅 乮孃楬巗乯 |

|

俀侽俀係擭侾侾寧崋NO係係侾亙杒堦涍墂偱亜仸偒偨偄偪傖傫 弶愥偑偪傜偮偄偰偒偦偆側揷墍晽宨偑尒偨偔側偭偨丅 廔揰偺愇庪徖揷傑偱丄抁偄棷朑杮慄偵忔偭偰傒傛偆丅 怺愳偐傜堦墂傪曕偄偰丄杒堦涍墂偱楍幵傪懸偭偨丅 儚儞儅儞僇乕偱係墂丅斢廐傪枴傢偭偨彫偝側椃偩偭偨丅 乮怺愳巗乯 |

| 俀侽俀係擭侾侽寧崋NO係係侽亙摯栮偺廐亜 側偤偐廐偵側傞偲丄屛偺偙偲傪憐偆丅 摯栮屛偵偼壗搙偍偲偢傟偨偙偲偩傠偆丅 僒僀儘揥朷戜偐傜拞搰偲屛柺偺怓傪妋偐傔傞丅 偲偒偍傝廐晽偑傢偨傝丄僗僗僉偺曚傪梙傜偡丅 乮摯栮屛挰乯 |

|

| 俀侽俀係擭俋寧崋NO係俁俋亙抦傜側偄挰亜 挰偺柤慜偼椙偔抦偭偰偄偰傕丄弶傔偰崀傝棫偭偨墂丅 巹偼偙偺挰偺楌巎傕宱嵪偺偙偲傕丄壗傕抦傜側偄椃恖丅 偨偩晽宨傪憑偟偰曕偒夞偭偰偄傞偩偗側偺偩傠偆ゥB 偼偨偟偰巹偺抦偭偰偄傞挰側偳偁傞偺偩傠偆偐ゥB 乮挿枩晹挰乯 |

|

| 俀侽俀係擭俉寧崋NO係俁俉亙旤杫摶偐傜亜 旤杫摶偺揥朷戜偐傜偺挱朷偼敆椡偑偁傞丅 枮乆偲悈傪偨偨偊偨孅幬楬屛偺戝偒偝偑暘偐傞丅 拞搰傪晜偐傋偰丄嬻偺怓傪塮偟偰摦偠側偄丅 揥朷戜傢偒偺彫摴偵僠僔儅傾僓儈偑嶇偄偰偄偨丅 乮旤杫挰乯 |

|

| 俀侽俀係擭俈寧崋NO係俁俈亙僲僔儍僢僾枽傑偱亜 塇抰撪墂偐傜僲僔儍僢僾枽傑偱曕偙偆偲寛傔偰偄偨丅 増娸増偄偺摴偼惍旛偝傟偰丄傕偆愄偺柺塭偼側偐偭偨丅 攇偺壒偲奀晽偑怱抧傛偄丅婑傝摴傪偟側偑傜係帪娫丅 攚崅僲僢億偺摂戜傑偱ゥB幚偵俀俈擭傇傝偺偙偲偩偭偨丅 乮抰撪巗乯 |

|

| 俀侽俀係擭俇寧崋NO係俁俇亙從怟偺嫏峘亜 塇杫峘傪弌偨僼僃儕乕偼1帪娫偱從怟搰偵婑傞丅 搰偺徾挜僀僠僀偺尨惗椦偺拞傪嶶嶔偟偰婣楬偵丅 敀垷偺摂戜丅嫏峘傪娽壓偵尒側偑傜備偭偔傝曕偔丅 偄傗偑偆偊偵傕棧搰婥暘偑崬傒忋偘偰偔傞偺偩偭偨丅 乮塇杫挰乯 |

|

| 俀侽俀係擭俆寧崋NO係俁俆亙弔晽偺拞偱亜 5寧丅僞儞億億偑嶇偒懙偆偲弔傪幚姶偡傞丅 杚憪抧偺椢偺怓偼惗柦偵偁傆傟偰偄傞丅 杚応偱偼巈攏傕曣恊偺偦偽偱憪傪嬺傒巒傔傞丅 敀偄塤偼柧傞偔寉乆偲丄弔晽傢偨傞媢偺忋偵梀傇丅 乮怴姤挰乯 |

|

| 俀侽俀係擭係寧崋NO係俁係亙廫彑栰憗弔亜 巹偼僇儊儔傪庤偵偟偰幵憢偵栚傪嬅傜偟偰偄傞丅 僶僗偼憗弔偺廫彑栰傪垻姦屛偵岦偐偭偰偄偨丅 棙暿愳傪搉偭偰娫傕側偔丄偙偺杚応偼偁偭偨丅 懷忬偵愥偼巆偭偰偄偰傕丄弔偩偲嫮偔巚偭偨丅 乮抮揷挰乯 |

|

| 俀侽俀係擭俁寧崋NO係俁俁亙僱僐儎僫僊偺崰亜 俁寧枛偵側偭偰丄愥尨偼傑偩峀偑偭偰偄偰傕丄 愳抂偵傗傢傜偐側僱僐儎僫僊傪尒偮偗傞偲 乽傕偆偡偖弔偑棃傑偡傛乿偲尵偭偰偄傞傛偆偱ゥB 擔偵擔偵梲偼挿偔側傝丄弔偑嬤偯偄偰偄傞丅 乮寱暎挰乯 |

|

| 俀侽俀係擭俀寧崋NO係俁俀亙奀柭傝傪暦偄偰偄傞亜 搤偺擔杮奀偼椢怓傪憹偟偰丄峳傟傞擔偑懕偔丅 娾偵嵱偗傞攇偼傂偲偒偼敀偔丄廳偄壒傪嬁偐偣偰偄傞丅 棨偵忋偑偭偨堥慏偨偪偼偨偑偄偵婑傝偦偄側偑傜丄 偠偭偲偦偺壒傪挳偄偰偄傞丅埆偄屻偼椙偔側傞偝偲丅 乮恄宐撪懞乯 |

| 俀侽俀係擭侾寧崋NO係俁侾亙搤偺幖尨傪峴偔亜 孃楬墂傪弌偨乽搤偺幖尨崋乿偼廔拝偺昗拑墂傪傔偞偡丅 峹奜傪敳偗傞偲丄傗偑偰愳偵増偭偰尨惗椦偺拞傪憱傞丅 姖徖墂傪夁偓偨崰偐傜丄偟偩偄偵幵憢偺帇奅偑奐偗偰丄 偼傞偐斵曽偵帗垻姦丒梇垻姦偺嶳偑巔傪尒偣偰偔傟偨丅 乮昗拑挰乯 |

||

| 仭TheJrHokkaido杒奀摴傊偺椃 丒2024擭1寧27擔敪攧 丒壙奿丗1980墌 丒敪峴丗JrHokkaido曇廤晹 丒敪攧丗杒奀摴怴暦幮弌斉僙儞僞乕 侽侾侾亅俀侾侽亅俆俈係係 丒430崋傑偱偺摗憅偝傫偺昞巻夋偑廂憼偝傟偰傑偡丅 丒彂揦丄AMAZON丄妝揤摍偱庢埖偄 |

仭俀侽俀俁擭

| 俀侽俀俁擭侾俀寧崋NO係俁侽亙柤巆偺嬻亜 梲偑嶳偵塀傟偰傕丄惣偺嬻偵巆傞偸偔傕傝丅 奨摂偑偮偒丄儅儞僔儑儞偵柧偐傝偑偲傕傞帪丄 拞搰岞墍偼傂偲偲偒偺惵偄悽奅偵曪傑傟傞丅 傗偑偰捠嬑婣傝偺恖偨偪偑懌憗偵峴偒岎偆丅 乮嶥杫巗乯 |

|

| 俀侽俀俁擭侾侾寧崋NO係俀俋亙弔嵦屛亜 屛偼孃楬偺崅戜偺廧戭抧偵億僢僇儕偲偁偭偨丅 屚埊偵傆偪偳傜傟偨屛柺偵偼悈捁偑宔偄丄 屛斎偺摴偼巗柉偺嶶嶔楬偲偟偰恊偟傑傟偰偄傞丅 巗棫攷暔娰偱廩幚偟偨帪娫傪夁偛偟偨偺偩偭偨丅 乮孃楬巗乯 |

|

| 俀侽俀俁擭侾侽寧崋NO係俀俉亙尦挰傪僽儔僽儔偲亜 敓娰嶳傪娫嬤偵尒側偑傜丄尦挰傪 偁偰傕側偔僽儔僽儔偲曕偒傑傢傞偺偑岲偒偩丅 婥帩偪偑偄偮偺傑偵偐椃恖偵側偭偰偄傞偺偑椙偄丅 彫扢丄幒棖丄挿嶈丒丒丒丒嶁偺奨偑岲偒側偺偩丅 乮敓娰巗乯 |

|

| 俀侽俀俁擭俋寧崋NO係俀俈亙僺儕僇屛亜 僗僗僉偑梙傟傞摶傪搊傝愗偭偨偲偙傠偵屛偼偁偭偨丅 恖憿僟儉屛丅嬻傪塮偟偨惷偐側屛柺丅 僺儕僇屛偲偄偆柤慜偵傂偐傟偰屛柺偺摴傪曕偄偨丅 偒傚偆偺嬻偼崅偄丅傕偆廐偼棃偰偄傞傫偩丅 乮崱嬥挰乯 |

|

| 俀侽俀俁擭俉寧崋NO係俀俇亙嶰杮悪奀娸亜 挰偺僔儞儃儖嶰杮悪娾偁偨傝偼恖婥偺奀悈梺價乕僠偩丅 慜昹嫏偺堥慏偑娸偵偁偑偭偰偄傞尦塝偺廤棊傪 壐傗偐側攇壒傪暦偒側偑傜拞壧嫏峘傑偱曕偄偰峴偔丅 偙偺愭偼尩偟偄奀娸慄偑懕偔庪応栁捗栴懡摴棫帺慠岞墍偩丅 乮偣偨側挰乯 |

|

| 俀侽俀俁擭俈寧崋NO係俀俆亙塉棾徖幖尨亜 塉棾徖偼崅憌幖尨丅弸姦暿妜偺悶偵峀偑偭偰偄傞丅 搊嶳岥偐傜備偭偔傝1帪娫敿傎偳偺嶳搊傝偑昁梫偩偑丄 偨偔偝傫偺抮搫傪傔偖偭偰栘摴傪偨偳傞偺偼憉夣偩丅 偪傚偆偳僞僠僊儃僂僔偺壴偺婫愡偩偭偨丅 乮塉棾挰乯 |

|

| 俀侽俀俁擭俇寧崋NO係俀係亙僌儕乕儞僌儔僗亜 忢楥挰偺媢椝抧偵峀戝側杚応偑傂傠偑偭偰偄偨丅 怴慛側椢偵婸偔杚憪抧偵堦杮偺摴偑偁偭偨丅 墦偔偵僆儂乕僣僋奀傪尒側偑傜丄偨偨偢傒 巹偼乽巚偄弌偺僌儕乕儞僌儔僗乿傪岥偢偝傫偱偄偨丅 乮杒尒巗乯 |

|

| 俀侽俀俁擭俆寧崋NO係俀俁亙傆偨傝亜 偳偺嫏峘偵傕丄偐偮偰偺妶婥偼尒傜傟側偄丅 娾撪峘偺曅嬿偵俀惽偺嫏慏偑挿偔宷偑傟偰偄偨丅 栶栚傪廔偊偨偺偐丄偍偨偑偄傪巟偊偁偆偐偺傛偆偵丅 墦偄愄偺巚偄弌傪岅傝崌偆乭傆偨傝乭偺傛偆偵丒丒丒丅 乮娾撪挰乯 |

|

| 俀侽俀俁擭係寧崋NO係俀俀亙弔愺偄垻姦亜 弔偺挍偟傪扵偟偰愥偺巆傞屛斎偺嶶曕楬傪曕偄偨丅 梲摉偨傝偱偼暉庻憪丄悈攎徳偑嶇偄偰偄偨偑丄 戝搰偁偨傝偺屛柺偼傑偩昘偑挘傝偮傔偰偄偨丅 娤岝僔乕僘儞傪慜偵丄娫傕側偔昘妱傝偑巒傑傞偲偄偆丅 乮孃楬巗乯 |

|

| 俀侽俀俁擭俁寧崋NO係俀侾亙僇儌儊偑憶偖擔亜 愊扥敿搰偺奀偐傜偺晽偼敡傪巋偡傎偳偵椻偨偄丅 峳傟偨擔偑懕偄偰丄媣偟傇傝偵壐傗偐側昞忣傪尒偣偨擔丅 僇儌儊偑孮傟偰壂傊岦偐偆丅僯僔儞偺孮棃偑偁偭偨偺偩丅 愊扥枽偺彫偝側嫏懞丄擖鋠偐傜擔巌偁偨傝偺俁寧丅 乮愊扥挰乯 |

|

| 俀侽俀俁擭俀寧崋NO係俀侽亙愥崀傝偺擔亜 崑愥抧偺娾尒戲丅僶僗偱旤棳搉抧嬫傊岦偐偭偨丅 挬擔偐傜枩帤傑偱丄偙偺偁偨傝偼偐偮偰偺扽峼奨丅 壒傕側偔丄偡偭傐傝偲愥偵杽傕傟偨廤棊偵崀傝棫偭偰丄 偳偙偐夰偐偟偄擋偄偺偡傞曽傊丄偁偰傕側偔曕偒弌偟偨丅 乮娾尒戲巗乯 |

|

| 俀侽俀俁擭侾寧崋NO係侾俋亙愳偵増偭偰亜 幹峴偡傞孃楬愳偵増偭偰乽搤偺幖尨崋乿偼峴偔丅 幵憢偵栚傪嬅傜偟偰偄傞偲丄嶳偺幬柺偵僄僝僔僇偑丄 偦偟偰姖徖墂偱偼桪夒側僞儞僠儑僂偨偪偑丒丒丒丅 搤偺栰惗偵傕弌夛偊偨儔僢僉乕側SL椃偩偭偨丅 乮昗拑挰乯 |

仭俀侽俀俀擭

| 俀侽俀俀擭侾俀寧崋NO係侾俉亙晽偺壴亜 僂僩僫僀屛偵搤偺搉傝捁傪傪娤偵峴偭偨帪偺偙偲丅 噣僇僒僇僒噥偲偐偡偐側壒偑偡傞曽傪尒傞偲 僒價僞乮僲儕僂僣僊乯偺屚壴偑晽偵梙傟偰偄偨丅 惷偐側屛斎偩偐傜暦偒偲傟偨丄庘偟偘側壒偩偭偨丅 乮撓彫杚巗乯 |

|

| 俀侽俀俀擭侾侽寧崋NO係侾俈亙搤偑棃傞條帡奀娸亜 嬢徶枽偵懕偔挿偄奀娸慄偲擔崅嶳柆丄傾億僀妜丅 僄儞儖儉枽傑偱儘乕僜僋娾丄恊巕娾側偳婏娾偑暲傇丅 壞偺柺塭傪巆偟偰惷偐偵攇偼婑偣偰偔傞偗傟偳傕 娫傕側偔傗偭偰偔傞尩偟偄搤偵峔偊偰偄傞傛偆偩丅 乮條帡挰乯 |

|

|

侾侽寧偵側偭偰丄傔偭偒傝擔偑抁偔側偭偨丅 媿偨偪偼抁偄廐傪惿偟傓偐偺傛偆偵...丅 擔偑側堦擔丄奜偱憪傪嬺傒丄憪偵暁偡丅 傗偑偰丄廐傕峴偭偰偟傑偆偺偐...丅 乮嫽晹挰乯 |

|

| 俀侽俀俀擭俋寧崋NO係侾俆亙僯僙僐偺廐亜 廐偼嬻偺昞忣偐傜栚傪棧偣側偄擔偑懡偄丅 偦偺擔偺僯僙僐偱偼僪儔儅僠僢僋側塤偵弌夛偭偨丅 尒搉偡尷傝墿嬥怓偺幚傝偺堫揷偺忋偵峀偑傞 戝偒側嬻傪墶愗傞傛偆偵愊塤偑暒偒偁偑偭偰偄偨丅 乮僯僙僐挰乯 |

|

| 俀侽俀俀擭俉寧崋NO係侾係亙崟妜愇幒亜 崟妜傪搊偭偰偒偨恖傕丄壓嶳偟偰備偔恖傕丄 偄偪偳偼棫偪婑偭偰尒傞偺偑崟妜愇幒偩丅 拫怘傪偲傞丄傂偲媥傒丄廻攽偺弨旛丄梉怘偺巟搙丒丒丒丅 旔擄彫壆傕寭偹偨愇幒偺傂偲偲偒偺壞偺擌傢偄丅 乮忋愳挰乯 |

|

|

俀侽俀俀擭俈寧崋NO係侾俁楃暥偺昹曈亜 楃暥搰偱俁擔娫僉儍儞僾傪偟偰夁偛偟偨偙偲偑偁傞丅 岎捠庤抜偼戄帺揮幵偵偟偰丄搰撪傪嬱偗傔偖偭偨丅 偄偨傞偲偙傠偱崅嶳偺壴偨偪偵弌夛偊傞壴偺搰偩丅 惣忋攽偺昹曈丅僄僝僇儞僝僂偺嶇偔崰偩偭偨丅 乮楃暥挰乯 |

| 俀侽俀俀擭俇寧崋NO係侾俀亙壞偵擖傞亜 傑偩弶壞偩偲娒偔峔偊偰偄傞偲巚偄偑偗偢偵弸偄擔偑偁偭偰屗榝偆俇寧丅 嬻偵偼恀敀偄壞塤偑惃偄傛偔傢偒偁偑傝丄 杚応偺媿偨偪傕擔堿傪媮傔偰偨傓傠偡傞丅 乮拞嶥撪懞乯 |

|

| 俀侽俀俀擭俆寧崋NO係侾侾亙桳庫榩亜 嶗傪娤偵桳庫慞峴帥偵峴偭偨偺偼係擭慜偺偙偲丅 屻傠偵傂傜偗偨彫偝側擖傝峕偑婥偵側偭偨丄桳庫榩丅 屛偐偲巚傢傟傞傎偳攇壒傕柍偄丄惷偐側榩偩偭偨丅 壗偺嫏偵巊傢傟傞偺偐丄彫偝側廙偑強嵼柍偘偩偭偨丅 乮埳払巗) |

|

| 俀侽俀俀擭係寧崋NO係侾侽亙偝偔傜 偝偔傜 偝偔傜亜 拫娫偺價乕儖偺偣偄偐丄嶗偺壴偵悓偭偰偄偨丅 摴撪偺嶗偺柤強偺僩僢僾儔儞僫乕敓娰丒屲椗妔岞墍丅 乭嶇偒棎傟傞乭偲偼偙偆偄偆帠側偺偐丒丒丒偲丅 尒帠偝偵偨偩晜偐傟偰傒傞偟偐偁傝傑偣傫丅 乮敓娰巗乯 |

|

| 俀侽俀俀擭俁寧崋NO係侽俋亙憗弔偺嫏峘亜 奀娸慄傪摉偰傕側偔尒偰曕偔偺偑岲偒偩丅 偳傫側偵彫偝偔偰傕嫏峘偑偁傟偽棫偪婑偭偰傒傞丅 栐偐傜嫑傪偼偢偟廔傢偭偰丄堦抜棊偟偨偺偐丅 惷傑傝曉偭偨晆摢偵嫑偺擋偄偑枮偪偰偄偨丅 乮屆暯挰乯 |

|

| 俀侽俀俀擭俀寧崋NO係侽俉亙媨偺怷偁偨傝亜 愥崀傝偺擔偱偡丅懌尦偵婥傪庢傜傟側偑傜丄 娚偄嶁摴傪搊偭偰嶥杫挙崗旤弍娰傊峴偔偺偱偡丅 偙偺偁偨傝偵偼偍煭棊側僨僓僀儞偺廧戭偑懡偔丄 偮偄榚摴偵偦傟偰偟傑偆丄妝偟偄摴側偺偱偡丅 乮嶥杫巗乯 |

|

| 俀侽俀俀擭侾寧崋NO係侽俈亙僞儞僠儑僂偲嫟偵亜 慡崙偺SL僼傽儞偨偪傪忔偣偰乽搤偺幖尨崋乿偼憱傞丅 億僀儞僩偱僇儊儔傪峔偊偰偄傞偺偼嶣傝揝偨偪丅 搫楬屛偱傂偲媥傒傪偟偰丄傗偑偰姖徖墂傊丅 僞儞僠儑僂偨偪偺弌寎偊偱丄椃偺僋儔僀儅僢僋僗偩丅 乮昗拑挰乯 |

仭俀侽俀1擭

|

俀侽俀1擭侾俀寧崋NO係侽俇亙惵偄摴亜 偨偦偑傟偑敆傞偙傠丄杒塣壨傪曕偄偰偒偨丅 杒奀惢悖偺岺応傪夁偓偰丄塣壨傕峴偒偳傑傝丅 堦杮偺乭惵偄摴乭偵惷偐偵愥偑崀偭偰偒偨丅 偝偁丄僋儕僗儅僗僜儞僌偑柭傝嬁偔奨傊栠傠偆丅 乮彫扢巗乯 |

| 俀侽俀1擭侾侾寧崋NO係侽俆亙搤偑棃偨亜 榌偺壏愹偵攽傑偭偨梻挬丄偁偨傝偼敀偄悽奅偩偭偨丅 奜傪挱傔偰丄壗搙傕乽搤偑棃偨乿偲偮傇傗偄偰偄偨丅 拫嬤偔偵廻傪弌偰丄愥偺巆傞摴傪奨傊偍傝偨丅 嬧怓偵婸偔僯僙僐傾儞僰僾儕偑丄偄偮傕傛傝崅偔巚偊偨丅 乮僯僙僐挰乯 |

|

| 俀侽俀1擭侾侽寧崋NO係侽係亙僆儞僱僩乕亜 僆儞僱僩乕偼挿偄偙偲朘偹偰傒偨偐偭偨屛偩丅 嶐擭偵帗垻姦妜搊嶳偺偁偲丄棫偪婑傞偙偲偑偱偒偨丅 戝偒側屛偱偼側偄偑丄傂偭偦傝姶偑偲偰傕椙偐偭偨丅 偪傚偆偳峠梩偺惙傝偱丄屛柺偵傕廐偑昚偭偰偄偨丅 乮懌婑挰乯 |

|

| 俀侽俀1擭俋寧崋NO係侽俁亙壞偑峴偔偨傔偵亜 弸偐偭偨壞偑峴偙偆偲偟偰偄傞偺偐丒丒丒丅 偁傞擔偺梉崗丄嬻偼塤傪憤摦堳偟偰 偁偞傗偐側梉從偗偺僪儔儅傪墘弌偟偰傒偣偨丅 偦傟偼廐偺巒傑傝傪崘偘傞僼傽儞僼傽乕儗側偺偐丅 乮嶥杫巗乯 |

|

|

俀侽俀1擭俉寧崋NO係侽俀亙傂偲媥傒偺昹曈亜 晽宨庢嵽偵曕偒旀傟偰丄傂偲媥傒偼昹曈偱丅 偙傟偑壞側偺偩両偲尵偄偨偘側嬻偲奀傪尒側偑傜丅 嵒昹偵婑偣傞攇偼壒傕側偔丄偗偩傞偝偘偵丒丒丒丅 晽偺側偄丄弸偄弸偄堦擔偩偭偨丅 乮怷挰乯 |

|

俀侽俀1擭俈寧崋NO係侽侾亙僐儞僽嫏傪廔偊偰亜 昹拞挰偼崺晍嫏偑惙傫偱丄慡崙悈梘検偺侾妱傪愯傔傞丅 奀娸慄偺廤棊偵偼丄偄偨傞強偵峀偄姳応偑偁傞丅 憗挬偐傜偺嫏傪廔偊偰丄壠懓憤弌偺姳偟嶌嬈偺崰丄 昹曈偺嫏慏偼奀偐傜偺怺偄柖偺拞偵媥傫偱偄傞丅 乮昹拞挰乯 |

|

俀侽俀1擭俇寧崋NO係侽侽亙弶壞偺堫揷亜 愥宬偑巆傞廫彑楢曯傪墦偔偵偟偰堫揷偑峀偑傞丅 揷怉偊偐傜侾僇寧偑偨偭偰丄堫傕堢偭偰偒偨丅 擾嶌嬈傕堦抜棊偟偰偐丄惷偗偝傪庢傝傕偳偟偨丅 俇寧偺庒偄椢偺晽偺拞偵崀傝棫偭偨搑拞壓幵丅 乮埉愳巗乯 |

|

俀侽俀1擭俆寧崋NO俁俋俋亙棦庒梩亜 僩儔僋僞乕偺僄儞僕儞壒偑偁偪傜偙偪傜偐傜嬁偄偰丄 柊傝偐傜妎傔偨夰偐偟偄搚偺擋偄偑棫偪崬傔傞丅 僞儞億億偑嶇偄偰丄栘乆偺庒梩偑弌懙偭偰偒偨丅 擾壠偺恖偨偪偼偣傢偟側偄擔乆偵柧偗曢傟傞丅 乮恀庪懞乯 |

| 俀侽俀1擭係寧崋NO俁俋俉亙憗弔亜 墫庪摶傪墇偊傞偲丄摴杒偺抧偵棃偨側偲巚偆丅 楍幵偺憢偐傜丄棳傟偰峴偔憗弔偺晽宨傪尒偰偄傞丅 愥偼徚偊偰丄揷敤偺搚偑偡偭偐傝婄傪弌偟偰偄傞丅 晽偼傑偩椻偨偦偆偩偑丄彮偟偍偔傟偰棃偨弔偩偭偨丅 乮巑暿巗乯 |

|

|

俀侽俀1擭俁寧崋NO俁俋俈亙巆愥偺嫏峘亜 愇庪丄岤揷偺嫏峘丅棷傔偨慏偺悢傕尭偭偰丄 偙偙偱傕儂僞僥偺梴怋偑巒傑偭偨傛偆偩丅 娸暻偵忋偑偭偨嫏慏偺悢偑栚棫偮丅 ?偒廤傔傜傟偨愥偺嶳偑庘偟婥偵巆偭偰偄偨丅 乮愇庪巗乯 |

|

俀侽俀1擭俀寧崋NO俁俋俇亙愥崀傝偺揹幵捠傝亜 楬柺揹幵偺巔傕丄憱傞壒傕岲偒偩丅 惗妶偺壏傕傝偲尵偭偨傛偆側傕偺傪姶偠偰偟傑偆丅 惣慄侾侾忦偁偨傝丅憯娾嶳偑娫嬤偵尒偊傞丅 嶥杫傪戙昞偡傞晽宨偺傂偲偮偩偲巚偭偰偄傞丅 乮嶥杫巗乯 |

| 俀侽俀1擭侾寧崋NO俁俋俆亙愥惏傟亜 搤偺擾摴偼廧恖偼偍傠偐丄幵傕傔偭偨偵捠傜側偄丅 椙偔惏傟偨擔丄愥尨偼偳偙傑偱傕懕偄偰偄傞丅 懌尦傪婥偵偟側偑傜丄傂偨偡傜曕偄偰偄偔丅 揷偵悈傪堷偔栧偩傠偆丄愥柺偵塮傞塭偑偍傕偟傠偄丅 乮娾尒戲巗乯 |

仭俀侽俀侽擭

| 俀侽俀侽擭侾侾寧崋NO俁俋係亙僋儕僗儅僗僼傽儞僞僕乕亜 僋儕僗儅僗僣儕乕偑揰摂偝傟傞帪娫偵崌傢偣偰丄 愥偺崀傞拞傪椢偺搰偺僎乕僩慜偱懸偭偰偄偨丅 娊惡偑偁偑傝丄傗偑偰僇儔僼儖側怓偵曄傢偭偰偄偭偨丅 摂偑奀柺偵梙傟偰塮傞僼傽儞僞僕乕偩偭偨丅 乮敓娰巗乯 |

|

| 俀侽俀侽擭侾侾寧崋NO俁俋俁亙廐偺柤巆偵亜 11寧丄廫彑栰偼偡傋偰偺廂妌傪廔偊偨丅 姦偝傪姶偠傞擔偑懡偔側傝丄拑怓偺悽奅偵側偭偨丅 懢梲偑惣偺嬻偵捑傕偆偲偡傞崰偵側偭偰丄廐偺柤巆偺僐僗儌僗偑惷偐偵梙傟傞丅 乮枊暿挰乯 |

|

| 俀侽俀侽擭侾侽寧崋NO俁俋俀亙嵤傝偺朙暯嫭僟儉亜 嶥杫偵嫃側偑傜丄弶傔偰朘傟偨偺偼嶐擭偺廐偺偙偲丅 崅峑偺摨婜夛偑掕嶳宬壏愹偱堦攽偱嵜偝傟偨丅 師偺擔丄桿傢傟偰朙暯嫭傊懌傪怢偽偟偨偺偩偭偨丅 乽廐偺岲擔乿丅憐憸偟偰偄偨埲忋偺旤偟偝偩偭偨丅 乮嶥杫巗乯 |

|

| 俀侽俀侽擭俋寧崋NO俁俋1亙帪偺備偒偒亜 壗搙丄偙偺塣壨増偄偺摴傪曕偄偨傠偆偐丒丒丒丅 偁偺帪偼丄壗傪憐偭偰曕偄偰偄偨偺偩傠偆偐丒丒丒丒丅 棫偪偮偔偟偰丄屆偄岺応偺擔帪寁傪尒偰偄傞丅 帪偼夁偓偰峴偒側偑傜丄傑偨栠偭偰棃傞傛偆偩丅 乮彫扢巗乯 |

|

| 俀侽俀侽擭俉寧崋NO俁俋侽亙楃暥偺搰偐傜亜 梞忋偵棙怟偺搰偑偔偭偒傝偲尒偊傞擔偼 婑偣傞攇傕壐傗偐偱丄挬偐傜偺僂僯嫏傕廔傢偭偨丅 拫嬤偔偵側偭偰丄堥偺擋偄偑擹偔側偭偰丄憶偑偟偐偭偨僂儈僱僐偨偪傕傂偲媥傒偩丅 乮楃暥挰乯 |

|

| 俀侽俀侽擭俈寧崋NO俁俉俋亙柖懡晍偺廤棊亜 傑偢岦偐偭偨偺偼柖懡晍枽丅俁侽擭傇傝偩傠偆偐丅 摴偡偑傜丄傂偭偦傝偲偙偺崺晍嫏偺廤棊偑偁偭偨丅 摴偽偨偵僄僝僇儞僝僂丄僆僆僴僫僂僪偑嶇偄偰偄偨丅 梻擔傑偨朘傟偨帪偼擹偄奀柖偵曪傑傟偰偄偨丅 乮昹拞挰乯 |

|

| 俀侽俀侽擭俇寧崋NO俁俉俉亙廆扟偺枽亜 娤岝媞偐傜棧傟偰丄壂偵嵱偗傞敀攇傪尒偰偄傞丅 栚傪偙傜偣偽悈暯慄偵僒僴儕儞偺搰塭偑晜偐傫偱偄傞丅 擔杮嵟杒抂偺抧偵偄傞姶彎偑偄傗偱傕偙傒偁偘偰偔傞丅 昹晽偺拞偵丄傂偭偦傝偲僴儅僫僗偑嶇偄偰偄傞丅 乮抰撪巗乯 |

|

|

俀侽俀侽擭俆寧崋NO俁俉俈亙揷怉偊娫嬤亜 僞儞億億偺壴偑嶇偄偰丄嶳榌偵壴偑棃偨丅 僩儔僋僞乕偑摦偒夞偭偰偄偨揷偵丄悈偑堷偐傟偨丅 晽偺側偄壐傗偐側擔偵偼丄悈柺偵惵偄嬻傪塮偟丄 傑偩愥傪巆偟偨僯僙僐傾儞僰僾儕傪塮偟偰偄傞丅 乮僯僙僐挰乯 |

| 俀侽俀侽擭係寧崋NO俁俉俇亙弔傪屇傇亜 弔偺摓棃傪偄偪憗偔崘偘傞偺偼杒僐僽僔偺壴丅 椡嫮偔丄傑傢傝偺庽栘偵夎悂偒傪偆側偑偡傛偆偵丅 扢慜偺嶳梕偼敀偔丄晽偼傑偩椻偨偄偗傟偳丄 擔憹偟偵擔嵎偟偼挿偔側傝丄傗偝偟偔側偭偰備偔丅 乮敀榁挰乯 |

|

| 俀侽俀侽擭俁寧崋NO俁俉俆亙側偛傝愥亜 奨偺偞傢傔偒偐傜偵彮偟棧傟偰 杒塣壨傪峴偒偳傑傝傑偱曕偄偰傒傑偟傚偆丅 惷偐偱偡偹丅悈柺偵梙傟傞塭偑偍傕偟傠偄偱偡偹丅 愥偑崀偭偰偒傑偟偨偹丅側偛傝愥偱偟傚偆偐丅 乮彫扢巗乯 |

|

|

俀侽俀侽擭俀寧崋NO俁俉係亙搤偺擔丂惣惞榓亜 俀寧偵朘偹偨晉椙栰慄偺捖彫偝側墂丄惣惞榓丅 嶁摴傪忋偭偰峴偔偲丄晽宨偼敀偄僷僲儔儅丅 惷傑傝曉偭偨椻婥傪怺偔媧偄偙傒 愥偺壓偱柊偭偰偄傞揷敤偺偙偲傪憐偆丅 乮埉愳巗乯 |

| 俀侽俀侽擭侾寧崋NO俁俉俁亙崱挬偺愥亜 崱挬傑偱偺愥偑巭傫偱丄惏傟偁偑偭偨嬻偺傕偲 斵曽偺戝愥偺嶳暲傒偑傂偲偒傢峥偟偄丅 僫僫僇儅僪偺幚傕怴偟偄柸朮巕傪偐傇偭偰 挘傝媗傔偨姦婥偺拞偱堦擔偑偼偠傑傞丅 乮搶愳挰乯 |

仭俀侽侾俋擭

| 俀侽侾俋擭侾俀寧崋NO俁俉俀亙昹曈偺廤棊亜 乽偙偺傑傑崻愥偵側傞傫偩傠偆偐丒丒丒乿 擭偺悾偑嬤偯偄偨崰偵岎傢偝傟傞偁偄偝偮戙傢傝偺偄偮傕偺榖戣偩丅 攇壒偑偡傞廤棊偵愥偑崀傝懕偔丅 乮抦撪挰乯 |

|

| 俀侽侾俋擭侾侾寧崋NO俁俉侾亙曢傟偺弌嫏亜 傕偆梲偑捑傫偩偲偄偆偺偵嫏慏偑慡懍椡偱峘傪弌偰備偔丅 壗偺嫏偵岦偐偆偺偩傠偆丒丒丒丅 壂崌偼偲偆偵埫偔側偭偰偄傞偺偵丅 乮條帡挰乯 |

|

| 俀侽侾俋擭侾侽寧崋NO俁俉侽亙儎儅僽僪僂亜 愒偔怓偯偄偨梩丄巼崟怓偺幚丅 儎儅僽僪僂傪尒偮偗傞偲丄偄傑偱傕儚僋儚僋偡傞丅 偮偄庤傪怢偽偡丅搊傞庤妡傝傪尒偮偗傛偆偲偡傞丅 偦傟偼丄巹偺拞偵巆偭偰偄傞彮擭偺怱側偺偐丒丒丒丅 乮嬩抦埨挰乯 |

|

| 俀侽侾俋擭俋寧崋NO俁俈俋亙廐晽晥亜 惣梲傪庴偗偰岝傝側偑傜僗僗僉偑晽偵梙傟偰偄傞丅 偦偺忋傪愒僩儞儃偑寉傗偐偵隳傫偱備偔丅 偦偆偐丄傕偆廐偑棃偰偄傞傫偩側丒丒丒丅 乮摴撪堦墌乯 |

|

| 俀侽侾俋擭俉寧崋NO俁俈俉亙妡娎偺嫏峘亜 戜晽偑棃偰偄傞拞傪丄楬慄僶僗傪忔傝宲偄偱丄 宐嶳偐傜怷傑偱奀娸慄傪椃偟偨偙偲偑偁偭偨丅 偄偔偮傕偺嫏峘傪傔偖傞椃偱傕偁偭偨丅 嵟屻偵婑偭偨偺偑妡娎丅 戜晽堦夁偺弸偄擔偩偭偨丅 乮怷挰乯 |

|

| 俀侽侾俋擭俈寧崋NO俁俈俈亙椢偺俈寧亜 墦偔偺嶳偼惵傒偑偐偭偨椢丅 媢傕敤傕丄庽傕憪傕椢丅 堫揷傕傗傢傜偐偄椢偵暍傢傟偰偄偰丅 偁偁丄俈寧偼側傫偲椢偵偁傆傟偰偄傞偙偲偩傠偆丅 乮孖嶳挰乯 |

|

| 俀侽侾俋擭俇寧崋NO俁俈俇亙旤塴傑偱亜 埉愳偐傜晉椙栰慄偵忔傝姺偊偰旤塴傑偱丅 媢偺楢側傝偵堷偐傟偰丄惣惞榓墂偱搑拞壓幵丅 墦偔偵廫彑楢曯偑墶偨傢傝丄抜忬偵揷敤偑丒丒丒丒丅 幵憢偐傜偼憐憸偱偒側偐偭偨晽宨偑峀偑偭偰偄偨丅 乮埉愳巗乯 |

|

| 俀侽侾俋擭俆寧崋NO俁俈俆亙偁傞擔偺敓娰亜 愇忯偺敧敠嶁傪備偭偔傝壓偭偰丄 惷偐側榩偺奀娸増偄偵曕偄偰傒傞丅 偁傢偰偰僇儌儊偑旘傃棫偭偨偁偲丄 娸暻偵婑偣傞攇傕側偔丄崱擔偼奀傕媥擔偐丅 乮敓娰巗乯 |

|

| 俀侽侾俋擭係寧崋NO俁俈係亙棃偨弔亜 偲偒偍傝悂偔晽偼丄傑偩椻偨偄偗傟偳 傛偆傗偔弔偑棃偨偺偩丅 栘乆偼夎悂偒偺弨旛傪巒傔偰 傗偑偰僩儔僋僞乕偺僄儞僕儞壒偑嬁偒傢偨傞丅 乮巑暿巗乯 |

|

| 俀侽侾俋擭俁寧崋NO俁俈俁亙杒婣峴偺崰亜 傑偩柧偗愗傜側偄嬻偵傓偐偭偰 僴僋僠儑僂偺孮傟偑杒傊旘傃棫偭偨丅 偄偔偮傕偺屛徖傪拞宲抧偵偟偰 梱偐僔儀儕傾傊偲婣偭偰峴偔偺偐丅 乮塝塒挰乯 |

|

| 俀侽侾俋擭俀寧崋NO俁俈俀亙姦棫偮亜 恀搤偵懢梲偑掅偄婳摴傪昤偄偰丄嶳堿偵擖傞帪 嬻偵丄愥柺偵丄嵟屻偺嵤傝傪尒偣傞丅 偁偨傝偼媫懍偵姦婥偑棫偪崬傔偰丄 偨偩愥傪摜傒偟傔傞壒偩偗偑偁傞丅 乮戧愳巗乯 |

|

| 俀侽侾俋擭侾寧崋NO俁俈侾亙僲僒僢僾偵挬偑棃偨亜 悈暯慄偺斵曽傪愒偔愼傔偰 徃偭偰偒偨恀怴偟偄崱擔偺懢梲偼 塤傪偍偛偦偐偵嵤傝丄懽慠偲偟偰偄傞丅 嵟搶抂偺擺嵐晍枽偵壐傗偐側挬偑棃偨丅 乮崻幒巗乯 |

仭俀侽侾俉擭

| 俀侽侾俉擭侾俀寧崋NO俁俈侽亙愥偺彫扢亜 擭偺悾傑偫偐偺彫扢偺奨偵愥偑崀傞丅 搶塤挰偺崅戜偐傜奨傪挱傔傞偺偑岲偒偩丅 峘丄塣壨丄擔杮嬧峴媽彫扢巟揦丒丒丒 奨偺梫慺傪堦朷偟側偑傜樔傫偱偄傞丅 乮彫扢巗乯 |

|

|

俀侽侾俉擭侾侾寧崋NO俁俇俋亙棌擾抧懷亜 僆儂乕僣僋奀偵弌傞傑偱媢椝抧偑懕偔丅 偙偙偼摴撪孅巜偺棌擾抧懷偩丅 巆傝彮側偄廐偺梲岝偺拞偱僇儔儅僣偺墿嬥怓偑嵤傝傪揧偊傞丅 乮嫽晹挰乯 |

| 俀侽侾俉擭侾侽寧崋NO俁俇俉亙嶳屛偺廐亜 慠暿屛斎偼慛傗偐側峠梩偩偭偨丅 侾侽擭偵堦搙偁傞偐偲偄偆丒丒丒偙傟偧廐偩丅 屛傪堦廃偡傞梀棗慏偐傜屛柺偵塮傞嵤傝偵悓偄偟傟傞丅 乮幁捛挰乯 |

|

|

俀侽侾俉擭俋寧崋NO俁俇俈亙彫偝側嫏峘偱亜 揤壐傗偐側撪塝榩偺彫偝側嫏峘丅 梉崗偑嬤偯偄偰丄奀柺偼峥偟偔婸偄偰偄傞丅 傕傗偄慏偼僔儖僄僢僩傪擹偔偟偰梉晽偵傢偢偐偵梙傟偰偄偨丅 乮埳払巗乯 |

| 俀侽侾俉擭俉寧崋NO俁俇俇亙壞丒栐憱屛亜 揤搒嶳偺嶳捀偵棳昘娰偑偁傝傑偡丅 偦偺壆忋偐傜偺揥朷偑偡偽傜偟偄丅 峘偲僆儂乕僣僋偺奀丄幬棦妜偲抦彴楢曯傑偱丅 偦偟偰栐憱屛偲擻庢屛丅俁俇侽搙偺僷僲儔儅偱偡丅 乮栐憱巗乯 |

|

| 俀侽侾俉擭俈寧崋NO俁俇俆亙廫彑暯栰亜 墦偔偵擔崅偺楢曯偑偳偭偟傝偲墶偨傢傞丅 俈寧丅廫彑暯栰偼妶婥偵枮偪偰偄傞丅 偳偙傑偱傕峀偑傞椢偺僷僲儔儅偺拞偱戝宆僩儔僋僞乕偼丄偐偄偑偄偟偔摦偒夞傞丅 乮懷峀巗乯 |

|

| 俀侽侾俉擭俇寧崋NO俁俇係亙傐偭偐傝敀偄塤亜 崱擔偺僯僙僐偼椙偄揤婥偱偡丅 摢忋偵娵偄敀偄塤傪晜偐傋偰梤掻嶳偑忋婡寵偱寎偊偰偔傟傑偟偨丅 愜傝曉偟偺楍幵偑彫扢傊婣偭偰峴偒傑偡丅 乮僯僙僐挰乯 |

|

| 俀侽侾俉擭俆寧崋NO俁俇俁亙俆寧偺怉暔墍亜 嶥杫偺奨偵儔僀儔僢僋偺壴偑嶇偒偩偟偨丅 偙偺婫愡偵懌傪塣傫偱傒偨偄偺偑杒戝怉暔墍丅 僴儖僯儗偺嫄栘傗僽僫側偳偑尨惗偺巔傪尒偣傞丅 搒怱偺堦妏偵偁傞偙偲傪朰傟偝偣偰偔傟傞丅 乮嶥杫巗乯 |

|

| 俀侽侾俉擭係寧崋NO俁俇俀亙憗弔偵鎼偆亜 弔傑偩愺偄嶳偡偦偵嶇偔偺偼僉僞僐僽僔偺壴丅 愥夝偗偺悈偺拞偵偼儈僘僶僔儑僂偑敀偄巔傪尒偣傞丅 憗弔偺晽偼帪偵椻偨偄偗傟偳丄悈偼夰偐偟偄壏傕傝傪傕偭偰偄傞丅 乮慡摴堦墌乯 |

|

| 俀侽侾俉擭俁寧崋NO俁俇侾亙弔傔偔媢亜 偲偙傠偳偙傠偵愥傪巆偟偰偄傞偑 敤抧偼惃偄傛偔梲岝傪媧廂偟偰偄傞丅 僼僋僕儏僜僂偑嶇偄偰丄僱僐儎僫僊偑夎悂偄偰 旤塴偺媢偼弔傊偺屰摦偵枮偪偰偄傞丅 乮旤塴挰乯 |

|

| 俀侽侾俉擭俀寧崋NO俁俇侽亙昘揰壓偺奨亜 恀搤擔偩偭偨奨偵丄憗偄擔曢傟偑朘傟傞丅 抧暯偼偐偡傒丄惵偄悽奅偼惷偗偝傪憹偡丅 愥傪摜傓孋掙偑僉儏僢僉儏僢偲柭傝丄姦婥偼偄傛偄傛嬌傑偭偰備偔丅 乮柤婑巗乯 |

|

| 俀侽侾俉擭侾寧崋NO俁俆俋亙僒儞儔僀僘亜 峘偼傛偆傗偔柊傝偐傜妎傔偨偲偙傠偩丅 挭偺崄傝偑枮偪偰偒偰丄僒儞儔僀僘丅 塤偺償僃乕儖偺拞傪備偭偔傝偲備偭偔傝偲懢梲偑徃偭偰偒偨丅 乮彫扢巗乯 |

仭俀侽侾俈擭

| 俀侽侾俈擭侾俀寧崋NO俁俆俉亙峕嵎偺曢傟亜 懌憗偵梉曢傟偑峕嵎偺挰傪曪傫偱偒偨丅 姠壆崻偺壠側傒偑懕偔堦夋偼杒奀摴偽側傟偟偨晽忣傪姶偠偝偣傞丅 挰偼偆偭偡傜愊傕偭偨愥偺拞偵曢傟偰備偔丅 乮峕嵎挰乯 |

|

| 俀侽侾俈擭侾侾寧崋NO俁俆俈亙廐傕偆偮傠偆亜 婫愡偼峴偭偨傝栠偭偨傝偟側偑傜丄偦偭偲堏傝曄傢偭偰備偔傕偺偐丅 廐偩偲婥偯偄偨偺偼丄偄偮偺擔偩偭偨傠偆丅 傕偆廐帾偒彫敒偺椢偑嫮偔側偭偰偄傞丅 乮旤塴挰乯 |

|

| 俀侽侾俈擭侾侽寧崋NO俁俆俇亙梉塮偊偺拞亜 梲偑墦偔偺嶳側傒偵塀傟傛偆偲偡傞帪丄梉從偗偑栘棫偲媿偨偪傪僔儖僄僢僩偵曄偊偰備偔丅 巆岝偵杚憪偼撦偔岝傝丄椻偨偄晽偑棫偮丅 廐偲屇傋傞擔偼偁偲婔擔偐丅 乮抮揷挰乯 |

|

| 俀侽侾俈擭俋寧崋NO俁俆俆亙揤攧偺嫏峘亜 塇杫峘傪弌偨僼僃儕乕偼從怟偵婑偭偰偐傜揤攧搰偵拝偄偨丅 僼僃儕乕偑擖偭偨峘偼椬偵嫏峘偑懕偄偰偄偨丅 師偺擔偺挬丄椃娰偺棤偺崅戜偵搊偭偰傒傞偲壂偵偼從怟偺搰塭偑墶偨傢偭偰偄偨丅 乮塇杫挰乯 |

|

| 俀侽侾俈擭俉寧崋NO俁俆係亙僒價僞偺壴亜 孃楬幖尨墂偼儘僌僴僂僗偺彫偝側墂幧丅 嶳摴傪搊偭偰峴偔偲嵶壀揥朷戜偑偁傞丅 幹峴偡傞愳偺傓偙偆偵偼桰乆偲峀偑傞幖尨丅 僲儕僂僣僊(僒價僞)偺敀偄壴偑傛偔帡崌偆丅乮孃楬挰乯 |

|

|

俀侽侾俈擭俈寧崋NO俁俆俁亙崟妜丂塤偺暯偐傜亜 崟妜嶳捀偱昞戝愥偺戝僷僲儔儅傪尒偨偁偲丄 偍壴敤偑峀偑傞愥偺暯傪曕偄偰偄傑偡丅 媣偟傇傝偺嶳偵屲憻榋銬傑偱傕偑婌傫偱偄傑偡丅 嵍偑宩寧妜丄愒偄壆崻偑崟妜愇幒偱偡丅乮忋愳挰丒戝愥嶳乯 |

| 俀侽侾俈擭俇寧崋NO俁俆俀亙億僾儔暲栘亜 側傫偲憉傗偐側晽偺拞偵偄傞傫偩傠偆丅 傂偝偟傇傝偵朘傟偨杒戝僉儍儞僶僗丅 柧傞偄幣惗偺峀偑傞峔撪傪壗婥側偔曕偄偰 嶥杫偺僄僗僾儕偵怹傞帪娫丅乮嶥杫巗丒杒奀摴戝妛峔撪乯 |

|

| 俀侽侾俈擭俆寧崋NO俁俆侾亙垻姦偵挬偑棃傞亜 屛偵棫偪偙傔偰偄偨挬傕傗偑惏傟偰 搶偺嬻偑愒偔愼傑偭偨丅挬偑棃偨丅 屛柺偵傢偢偐偵偝偞攇偑棫偭偰梇垻姦妜偺塭傪梙傜偡丅乮孃楬巗乯 |

|

|

俀侽侾俈擭係寧崋NO俁俆侽亙嶗嶇偄偰亜 杒奀摴偺愭恮傪偒傞傛偆偵屲椗妔偺嶗偑嶇偄偨丅 墦偔偵朷傓嶳側傒偵愥偼巆傞偗傟偳 堦婥偵昐壴銍棎偺婫愡偑傔偖偭偰偔傞丅乮敓娰巗乯 |

| 俀侽侾俈擭俁寧崋NO俁係俋亙懸弔亜 俁寧偵側偭偰丄傑傢傝偺愥偼屌偔掲傑偭偰偒偨丅 擾壠偺恖偨偪偼弔偺朘傟傪懸偪偐偹偨傛偆偵 敤偵梈愥嵻傪傑偔嶌嬈傪巒傔傞偩傠偆丅 夰偐偟偄搚偑偁偪偙偪偱婄傪弌偡擔傕嬤偄丅乮拞晉椙栰挰乯 |

|

| 俀侽侾俈擭俀寧崋NO俁係俉亙愥崀傝偺彫扢亜 岲偒側摴丄偲偄偆偐捠傝偺偙偲傪巚偭偰傒傞丅 備傞傗偐側嶁摴傪壓偭偰丄 塃偵擔杮嬧峴媽彫扢巟揦丅 偦偺岦偐偄偑巗棫旤弍娰丒暥妛娰丅 彫扢偼枺椡揑側捠傝偵偁傆傟偰偄傞丅乮彫扢巗乯 |

|

|

俀侽侾俈擭侾寧崋NO俁係俈亙搤偺擔亜 搤偺挬丄傑偩懢梲偼傑偳傠傫偱偄傞丅 墦偔偺嶳偼柊傝丄愥偺壓偱堫揷傕柊偭偰偄傞丅 偱傕丄愒偄僫僫僇儅僪偺墱傪尒偰偛傜傫丅 柸朮巕傪偐傇偭偰柍幾婥偵偼偟傖偄偱偄傞傛丅乮怺愳巗乯 |

仭俀侽侾俇擭

|

俀侽侾俇擭侾俀寧崋NO俁係俇亙惷偐偵愥偑亜 偡偭偐傝擔傕抁偔側偭偰偟傑偭偨丅 栭偺偲偽傝偵曪傑傟傛偆偲偡傞崰傂偨傂偨偲挘傝偮傔偰偔傞丅 偄偮偺娫偵偐丄壒傕側偔愥偑崀偭偰偒偨丅乮懷峀巗乯 |

|

俀侽侾俇擭侾侾寧崋NO俁係俆亙廐怺傑傞亜 愥拵傪尒偨擔偐傜婔擔偨偭偨偩傠偆丅 廂妌傪廔偊偨揷偱偺嵟屻偺巇帠丄屚傟曚傪廤傔偰壩傪擖傟傞丅 偨側傃偔墝偵巆傝彮側偄廐偺擔傪憐偆丅乮柤婑巗乯 |

|

俀侽侾俇擭侾侽寧崋NO俁係係亙椢偺屛亜 梤掻嶳偺榌偵傂偭偦傝偲彫偝側屛偑偁傞丅 柤慜偼敿寧屛丅嵶偄嶳摴傪壓偭偰偄偗偽屛柺偼偁偞傗偐偵庽乆傪塮偟偰丄朘傟傞恖傕側偔丄惷傑傝偐偊偭偰偄偨丅 乮嬩抦埨挰丒敿寧屛乯 |

|

俀侽侾俇擭俋寧崋NO俁係俁亙峴偔壞亜 壞塤偺嬻傕梲偑戝偒偔孹偔偲丄傕偆壞偼峴偭偰偟傑偭偨偐偲憐偆丅 媢偺億僾儔偲媿偨偪偺僔儖僄僢僩偵曄偊偰備偔帪丄懌憗偺廐晽偑棫偮丅 乮嫽晹挰偍偙偭傌乯 |

|

俀侽侾俇擭俉寧崋NO俁係俀亙擡楬偵偰亜偍偟傚傠 彫偝偔壐傗偐側丄旤偟偄擖傝峕偩偭偨丅 攇娫偵彫偝側嫏慏偑偲傝偲傔傕側偔鋟乮傕傗乯偭偰偄偨丅 壗搙偐朘傟偰傒偨偑丄惷偐偝偼曄傢傜側偄丅乮彫扢巗丒擡楬乯 |

|

俀侽侾俇擭俈寧崋NO俁係侾亙椢偺堫揷亜 嬻抦偺揷墍抧懷傪楍幵偼杒傊岦偐偆丅 悈傪偼偭偨堫揷偐傜俀儢寧偨偭偰慛傗偐側椢偺奀尨偵巔傪曄偊偨丅 偳偙傑偱傕丄偳偙傑偱傕丒丒丒偳偙傑偱傕丅乮怺愳巗乯 |

|

俀侽侾俇擭俇寧崋NO俁係侽亙僆儂乕僣僋偺尨惗壴墍亜 抦彴傊偺椃偺搑拞偵棫偪婑偭偨彫惔悈尨惗壴墍丅 弌寎偊偰偔傟偨偺偼扺偄墿怓偺僄僝僉僗僎丅 懪偪婑偣傞攇壒偺拞偵丄僴儅僫僗丄僄僝僗僇僔儐儕丒丒丒 嵒媢偵嶇偔壴乆偺塩傒偼偳傟傕惔慯偩丅乮彫惔悈挰乯 |

|

俀侽侾俇擭俆寧崋NO俁俁俋亙弔晽偺捠傝摴亜 嶥杫丒杒嬫怴愳偺廧戭抧偵崥慠偲偦偺杚応偼偁傞丅 峹奜偺曄慗傪尒偮傔偰偒偨俀搹偺僒僀儘偑 庒偄婫愡傪偔偡偖傞弔晽偺拞偵檢偲棫偭偰偄傞丅 乮嬤摗杚応乛偝偭傐傠丒傆傞偝偲暥壔昐慖丂慖掕乯 |

|

俀侽侾俇擭係寧崋NO俁俁俉亙敓娰尦挰丄嶁偺挰亜 僇僩儕僢僋嫤夛偐傜僴儕僗僩僗惓嫵夛傊丅 偙偙偼嶁偺挰丄敓娰尦挰偺乽戝嶰嶁乿丅 嶁傪偺傏偭偰丄偔偩偭偰丄墶愗偭偰丒丒丒丒丒丒 偄偮偺傑偵偐僄僉僝僠僢僋側椃恖偵側偭偰丅 |

|

俀侽侾俇擭俁寧崋NO俁俁俈亙憗弔偺栴墇枽亜 捗寉奀嫭偵柺偟偨暉搰挰偲抦撪挰丅 偦偺嫬偵側傞偺偑栴墇枽偩偭偨丅 憗弔偺奀嫭傪慜偵偟偰巹偼偨偨偢傫偱偄偨丅 偙偺奀偺壓偵惵敓僩儞僱儖偑捠偭偰偄傞偺偐偲丒丒丒丅 |

|

俀侽侾俇擭俀寧崋NO俁俁俇亙柧擔偼惏傟亜 挬偐傜崀傝懕偄偰偄偨愥偑傗傫偩丅 搤屚傟偺嶳傪媡岝偺惵偵偟偰媣偟傇傝偺梉從偗嬻偵側偭偨丅 柧擔偼傑傇偟惏傟偺堦擔偩傠偆丅 |

|

俀侽侾俇擭侾寧崋NO俁俁俆亙幖尨偺挬偵晳偆亜 幖尨偺挬偺椻婥傪愗傝楐偄偰丄媼塧応傊岦偐偆偺偐堦孮偺僞儞僠儑僂偑晳偄旘傇丅 晽愗塇崻傪傆傞傢偣偰丄桪夒偵丅 |

仭俀侽侾俆擭

|

俀侽侾俆擭侾俀寧崋NO俁俁係亙抁擔亜 惣偺嬻傪梉偽偊怓偵偟偰梲偼憗偔傕嶳偵偐偔傟偨丅 嶳悶偺壠乆偼婑傝揧偄梉镸偺巇搙偵庢傝偐偐傞丅 |

|

俀侽侾俆擭侾侾寧崋NO俁俁俁亙戝徖斢廐亜 屛柺偺晽偵傕偆廐偺壺傗偓偼側偄偗傟偳丄 偙偺婫愡偺屛偼廌偄傪尒偣偰丄傑偨椙偄傕偺偩丅 斢廐偺嶳敡偵塤偺塭傪塮偟偰嬵働妜偼棃傞搤偵峔偊偰偄傞偺偐丅 |

|

俀侽侾俆擭侾侽寧崋NO俁俁俀亙嬧壨偲棳惎亜 憌塤嫭偱偡丅嵍偑嬧壨偺戧丄塃偑棳惎偺戧丅 傆偨偮偺戧傪偄偭偟傚偵尒傞偨傔偵偼彮偟嶳摴傪搊傝傑偡偑丄愨岲偺僗億僢僩偱偡丅 峠梩傕尒帠偱丄娋傪偐偄偨峛斻偑偁傝傑偟偨丅 |

|

俀侽侾俆擭俋寧崋NO俁俁侾亙搑拞壓幵偺墂亜 億働僢僩偵乽堦擔嶶曕偒偭傉乿傪擖傟偰傏傫傗傝偲幵憢偐傜奜傪尒傞椃丅 搑拞壓幵偟偨偺偼奀曈偺墂丅 儂乕儉偺壴抎偵僐僗儌僗偑梙傟偰偄偨 |

|

俀侽侾俆擭俉寧崋NO俁俁侽亙壞栰偵傢偨傞亜 憪偄偒傟偺偡傞壞栰偵僆僆僴儞僑僂僜僂偺壴偑攚崅偔嶇偒偩偟偨丅 偦偺忋傪僩儞儃偑寉偄恎偛側偟偱傢偨偭偰備偔丅 懱傪偆偭偡傜偲傾僇僱怓偵偟偰丅 |

| 俀侽侾俆擭俈寧崋NO俁俀俋亙俈寧偺枽亜 柖懡晍偺摴偼奀偵杤偡傞傑偱丄側偩傜偐偵挿偔懕偄偰偄偨丅 僄僝僯儏僂丄僄僝僇儞僝僂丄僉儞億僂僎丒丒丒 壴偵嵤傜傟偨旤偟偄枽偩偭偨丅 |

|

| 俀侽侾俆擭俇寧崋NO俁俀俉亙奀偺傔偞傔亜 惷偗偝傪愗傝偝偄偰嫏慏偺僄儞僕儞壒偑偟偨丅 楃暥搰丄慏攽偺挬偼傕偆摦偒巒傔偰偄偨丅 |

|

| 俀侽侾俆擭俆寧崋NO俁俀俈亙弔偑棃偨杚応亜 乽偲偹偭偙巈乿偑曣攏偵娒偊偰偄傞丅 擔崅偺杚応偵椢偺婫愡偑傔偖偭偰偒偨丅 僞儞億億偑嶇偒懙偭偰傗傢傜偐偄弔晽偑傢偨偭偰備偔丅 |

|

| 俀侽侾俆擭係寧崋NO俁俀俇亙嶗偺崰亜 嶳榌偵峀偑傞敤偺偁偪傜偙偪傜偐傜擾嶌嬈偺僩儔僋僞乕偺壒偑偡傞丅 僄僝儎儅僓僋儔偺榁栘偑壴傪嶇偐偣偰偄傞丅 偁偨傝偺栘乆偺夎悂偒傪懀偡傛偆偵丅 |

|

| 俀侽侾俆擭俁寧崋NO俁俀俆亙惷偐側曯亜 傂偲偒傢敀偔婸偔僯僙僐傾儞僰僾儕丅 曯偼惵偄嬻傪撍偄偰偍偛偦偐偵惷偐偩偑丄嶳悶偵偼愥幙偵宐傑傟偨僗僉乕応偑偁傝丄懡偔偺僗僉乕儎乕偱偵偓傢偭偰偄傞丅 |

|

| 俀侽侾俆擭俀寧崋NO俁俀係亙愥偺嫏峘亜 愥怺偄擔杮奀増偄偺嫏峘偵巋偟栐嫏傪廔偊偨慏偑婣偭偰偄偨丅 傂偲偒傢擹偄挭偺崄傝偺拞偱壡栙偵嫑傪偼偢偡嶌嬈偑懕偔丅 |

|

|

俀侽侾俆擭侾寧崋NO俁俀俁亙搤偺挬亜 偼傝偮傔偨姦婥傪備傞傔傞傛偆偵愥偺棦偵壐傗偐側挬偑棃偨丅 墝撍偐傜傑偒僗僩乕僽偺墝偑偁偑傞丅 |

仭俀侽侾係擭

| 俀侽侾係擭侾俀寧崋NO俁俀俀亙曢傟怓偺奨亜 侾俀寧偺梲偼偲偆偵嶳偵偐偔傟偰偟傑偭偨丅 嶐栭傆傝愊傕偭偨愥傪惵巼偺曢傟怓偵偟偰丅 奨偺偦偙偐偟偙偐傜僋儕僗儅僗偺偞傢傔偒丅 |

|

| 俀侽侾係擭侾侾寧崋NO俁俀侾亙梉晽偺拞亜 朘偹偰傒偨偐偭偨摴杒偺僋僢僠儍儘屛丅 梉梲偺崰偑椙偄偲巚偭偰偄偨丅 屛斎偵偨偨偢傫偱丄梲偑捑傫偱備偔偺傪尒偰偄偨偺偼杔偲2塇偺僔僊偨偪丅 |

|

| 俀侽侾係擭侾侽寧崋NO俁俀侽亙拞搰岞墍偺廐亜 廐惏傟偺擔偵偼丄峠梩偵桿傢傟偰岞墍撪傪備偭偨傝嶶嶔偟偰傒傑偟傚偆丅 婥暘偑彮偟偟偭偲傝偟偰偒偨傜丄媣乆偵暥妛娰偵棫偪婑偭偰傒傛偆偐丅 |

|

| 俀侽侾係擭俋寧崋NO俁侾俋亙嬢徶枽亜 懢梲偑悈暯慄偵捑傕偆偲偡傞帪丄偝偒偑偗偺椓晽偑捠傞丅 弸偐偭偨堦擔偺廔傢傝偵嬢徶偺嬻偼梉從偗傪憈偱傞丅 |

|

| 俀侽侾係擭俉寧崋NO俁侾俉亙憯嬚偺彫偝側屛亜 壗偺嫏偵巊偆偺偩傠偆丅彫偝側慏偑學棷偝傟偰偄偨丅 僆儂乕僣僋奀偵柺偟偨憯嬚屛丅 捠傝夁偓偰偟傑偄偦偆側彫偝側屛偩偭偨丅 |

|

| 俀侽侾係擭俈寧崋NO俁侾俈亙戝愥偵壞偑偔傞亜 愥宬偺巆傞昞戝愥偺嶳乆偺楢側傝丅 崟妜嶳捀偱傂偲媥傒偟偨傜丄偝偁弌偐偗傛偆丅 偍壴敤偵僠儞僌儖儅丄僄僝僐僓僋儔偑梙傟偰俈寧丄戝愥偵抁偄壞偑偍偲偢傟傞丅 |

|

| 俀侽侾係擭俇寧崋NO俁侾俇亙梾塒偺斣壆亜 偙偙偺慜昹傪惗奤偺嫏応偲偟偰壗搙栚偺壞傪夁偛偡偺偩傠偆丒丒丒丅 娸曈偵婑偣傞攇偵偨偢偹傛偆偐丄僄僝僇儞僝僂偺壴偵偨偢偹傛偆偐丒丒丒丅 |

|

|

俀侽侾係擭俆寧崋NO俁侾俆亙栰晅敿搰亜 僩僪儅僣偺棫偪屚傟偨巔偑峀偑偭偰偄偨丅 恖乆偼僩僪儚儔偲屇傃丄抧偺壥偰偺漅忣傪偐傒偟傔傞丅 墦偔偵僋僫僔儕偺搰塭偑尒偊傞丅 |

| 俀侽侾係擭係寧崋NO俁侾係亙憗弔傪峩偡亜 傑傞偱柌偩偭偨偐偺傛偆偵愥偑徚偊偰庒乆偟偄椢偑傛傒偑偊偭偰偒偨丅 懸偪峔偊偰偄偨僩儔僋僞乕偑摦偒偩偟偨丅 夰偐偟偄搚偺擋偄偑偡傞丅 |

|

| 俀侽侾係擭俁寧崋NO俁侾俁亙弔傪屇傇梤掻亜 崑愥抧偺愥偼怺偔丄弔偼墦偄丅 偱傕丄嶳榌偺怷偵栚傪傗傟偽栘乆偼偆偭偡傜偲怓傪偮偗偰偄傞丅 梤掻嶳偼婥崅偔婸偄偰弔傪懸偮丅 |

|

| 俀侽侾係擭俀寧崋NO俁侾俀亙愥偺廔拝墂亜 棷朑偐傜増娸増偄傪憱偭偰丄憹栄偵拝偄偨丅 愥怺偄柍恖偺墂幧偼丄棷朑杮慄偺廔拝墂丅 侾椉偒傝偺僨傿乕僛儖僇乕偼丄偟偽傜偔媥傫偱巒敪墂偲側偭偨儂乕儉傪愜傝曉偟偰偄偭偨丅 |

|

| 俀侽侾係擭侾寧崋NO俁侾侾亙愥偺愒儗儞僈亜 嶥杫偺奨偼嶐栭偺愥偱偍偍傢傟偰偄傞丅 愒儗儞僈偺柤偱恊偟傑傟偰偄傞媽摴挕偺壆崻偵傕 拞掚偺僄僝儅僣偵傕愥傪巆偟偰丄壐傗偐偩丅 |

仭俀侽侾俁擭

| 俀侽侾俁擭侾俀寧崋NO俁侾侽亙僕儞僌儖儀儖亜 巆傝彮側偄屚傟梩偺嬻丅 僾儔僞僫僗傪僔儖僄僢僩偵偟偰價儖奨偵偨偦偑傟帪偑偔傞丅 奨妏偺偞傢傔偒偺拞偵僕儞僌儖儀儖丅 |

||

| 侽侾俁擭侾侾寧崋NO俁侽俋亙惷廐亜 屛柺偵斢廐偺怷傪塮偟偰庨媐撪屛偼壐傗偐側昞忣傪尒偣偰偄偨丅 庽乆偼嵋憐偵傆偗偭偰偄傞偺偐丒丒丒丒愥偑崀傝愊傕傞傑偱偺傢偢偐側擔乆偵丅 |

||

| 俀侽侾俁擭侾侽寧崋NO俁侽俉亙壞偺捠傝偡偓偨摴亜 偙偺摴偼壞偺捠傝偡偓偰峴偭偨摴丅 僄僝僇儞僝僂偑嶇偄偰偄偨摴偽偨偵偄傑僗僗僉偺曚偑敀偄巔偱 梙傟偰偄傞丅 廐晽偑棫偮丄摂戜傊偺摴丅 仸崱寧崋偺摿廤偼 丂乽婫愡偺儚儞僔乕儞傪昤偔乿?摗憅塸岾偺憂嶌悽奅傪朘偹偰? 偲戣偟偰丄摗憅偝傫偺摿廤偑俇儁乕僕偵傢偨偭偰宖嵹偝傟偰偄傑偡丅 昞巻夋傪扴摉偝傟偰20廃擭丄嶌昳廤乽惷偐側晽傪挳偒側偑傜乿偺 敪姧婰擮偲偟偰愡栚偺擭傪摿廤偝傟偰偄傑偡丅 嶌昳揥偺埬撪丄庢嵽椃峴丄傾僩儕僄偺偺條巕側偳丄昁尒偺308崋両 摴撪摿媫楍幵偵忔傞婡夛偑偁傟偽惀旕丄庤偵偲偭偰尒偰偔偩偝偄丅 傑偨掕婜峸撉傕偍姪傔偟傑偡丅 |

||

| 俀侽侾俁擭俋寧崋NO俁侽俈亙惷庘偺屛亜 柖傕側偔壐傗偐側杸廃屛偩偭偨丅屛柺偼杸廃妜傪塮偟偨悈嬀丅 帪娫偑巭傑偭偨傛偆偵丒丒丒 僒價僞偺敀偄壴傪梙傜偡晽傕側偔丒丒丒丅 |

|

|

俀侽侾俁擭俉寧崋NO俁侽俇亙抦彴偺戧亜 塅搊楥偺峘傪弌偨娤岝慏偼偦偦傝棫偮抐奟偵増偭偰傂偨偡傜恑傓丅 帡偨傛偆側晽宨偵朞偒偨崰偵僇僔儏僯偺戧偑堦捈慄偵棊偪偰偒偨丅 |

| 俀侽侾俁擭俈寧崋NO俁侽俆亙塉偺尦挰亜 塉偑崀偭偰偄傞偣偄偩傠偆偐丅 尦挰偵偼傾僕僒僀偺壴偑傛偔帡崌偆丅 塉偼敓娰偺奨傪敄偄償僃乕儖偵曪傫偱丄椃恖偨偪傪彮偟暔桱偘偵偟偰丅 |

|

| 俀侽侾俁擭俇寧崋NO俁侽係亙抧媴枽亜 幒棖丒曣楒墂偐傜備偭偔傝忋傝嶁傪曕偄偰愗傝棫偭偨抐奟偵弌偨傜丄偦偙偑抧媴枽丅 敀垷偺摂戜偼撪塝榩傪尒悩偊傞傛偆偵傑傇偟偄惵偺拞偵丄婥崅偔棫偭偰偄偨丅 |

|

| 俀侽侾俁擭俆寧崋NO俁侽俁亙弶壞傪崘偘偰亜 戧愳丒峕晹壋偺俆寧枛偐傜俇寧偵偐偗偰丅 偳偙傑偱傕峀偑傞嶳偡偦偺嵷偺壴敤偵梲嵎偟偼惿偟婥傕側偔崀傝偦偦偖丅 堦柺偺墿怓偼弶壞偺朘傟傪崘偘偰偄傞丅 |

|

| 俀侽侾俁擭係寧崋NO俁侽俀亙弔傪懸偮幖尨亜 屚傟怓偺幖尨偵傢偨傞晽偼椻偨偔丄僒價僞偺屚壴偑僇僒僇僒偲壒傪棫偰傞丅 僉僞儓僔偺尨偑椢傪庢傝栠偡傑偱偳傟傎偳偺擔傪懸偮偺偩傠偆偐丅 |

|

| 俀侽侾俁擭俁寧崋NO俁侽侾亙弔傪屇傇摴亜 杊晽椦偺搤夎偑傢偢偐偵傆偔傜傒旤塴偺媢偵梈愥嵻傪傑偔婫愡偑棃偨丅 敀堦怓偺敤偵僩儔僋僞乕偺憱偭偨傢偩偪偺摴丅偦傟偼弔傪屇傇摴偺傛偆偩丅 |

|

| 俀侽侾俁擭俀寧崋NO俁侽侽亙棳昘偺棃傞奨亜 晄巚媍側惷偗偝偑奨傪曪傒偙傫偱偄偨丅栦暿偺挬丄壂崌偄偵棳昘偑棃偰偄偨丅 廻柦偲偄偆尵梩傪屽偭偨傛偆側偳偙傑偱傕偍偛偧偐側岝宨偩偭偨丅 |

|

| 俀侽侾俁擭侾寧崋NO.俀俋俋亙搤億僾儔亜 抁偄恀搤偺懢梲偼傕偆嶳偵偐偔傟偰嬻偵傢偢偐側壏傕傝偺怓傪巆偟偰偄傞丅 億僾儔偺栘乆偼婑傝揧偆傛偆偵棫偪暲傃搤夎傪撍偒棫偰偰姦婥偵懳洺偟偰偄傞丅 |

仭俀侽侾俀擭

| 俀侽侾俀擭侾俀寧崋NO.俀俋俉亙塣壨偵増偭偰亜 彫扢塣壨偵増偭偰寶偪暲傇憅屔孮偼崱偼偦偺栶栚傪廔偊丄撪晹傪曄偊偰偙偺奨傪偍偲偯傟傞娤岝媞傪寎偊傞丅 偳偙偐傜偐僋儕僗儅僗偺壧偑暦偙偊偰偔傞丅 |

|

| 俀侽侾俀擭侾侾寧崋NO.俀俋俈亙搤偑傑偊亜 怓偯偄偨僇儔儅僣椦傪偸傜偟偰嶳偡偦偵帪塉偑捠偭偰偄偭偨丅 偡傋偰偺傕偺偑搤偵恎峔偊傞帪丄婫愡偼斢廐側偺偐弶搤偲偄偆傋偒偐丒丒丒丅 |

|

| 俀侽侾俀擭侾侽崋NO.俀俋俇亙廐偺摴偡偑傜亜 儎儅僽僪僂傪揈傒側偑傜丄備偭偔傝偲曕偄偨丅 廂妌傪廔偊偨摛敤偺傓偙偆偼廐偺傆傕偲丅 偙偺摴偼墦偄愄偵棃偨偙偲偑偁傞偲巚偭偨丅 偳偙偵偱傕偁傝偦偆側摴偩偭偨偗傟偳丒丒丒丅 |

|

|

俀侽侾俀擭俋寧崋NO.俀俋俆亙僒儘儅偺嫏峘亜 儂僞僥嫏慏偑朲偟偔峴偒岎偆僒儘儅屛丅 梉攇偑娸暻偵傂偨傂偨偲婑偣偰晉晲巑乮偲偭傉偟乯偺嫏峘偑堦擔傪廔偊傞崰丄 嬻偼偲傃偒傝偺梉從偗偺僪儔儅傪尒偣偰偔傟傞丅 |

| 俀侽侾俀擭俉寧崋NO.俀俋係亙憪偄偒傟偺摴亜 弸偄壞偺屵屻丅 憪偄偒傟偺擾摴偵塭偼嫮偔從偒偮偗傜傟偰偄傞丅 揷偼偳偙傑偱傕椢偵峀偑傝壞偺僄僱儖僊乕傪媧廂偟偰偄傞丅 |

|

| 俀侽侾俀擭俈寧崋NO.俀俋俁亙億僺乕梙傟傞壞亜 晉椙栰偺媢偵壴偺婫愡偑偒偨丅 慛傗偐側怓嵤偵偁傆傟偰悂偒傢偨傞晽傪壴偺崄傝偵愼傔偰丅 墦偔偵暒偒棫偮壞塤偑傑傇偟偄丅 |

|

| 俀侽侾俀擭俇寧崋NO.俀俋俀亙揤攧搰亜 揤攧乮偰偆傝乯偼廃埻栺侾俀km偺彫偝側搰丅 抐奟愨暻偑楢側傞惣懁偼奀捁偨偪偺塩憙抧偩丅 僂儈僱僐偑棎傟旘傃丄僂僩僂偺僐儘僯乕偑峀偑傞丅 娤嶡幧偐傜垽傜偟偄働僀儅僼儕偺巔傪捛偆丅 |

|

| 俀侽侾俀擭俆寧崋NO.俀俋侾亙俆寧亜 岞墍偵偒偨俆寧偼婥朲偟偄丅 嶗丄僣僣僕丄儗儞僊儑僂偺壴傪嶇偐偣懌傕偲偵偼僞儞億億偑揮乆偲丒丒丒丅 悵偨偪偺偍偟傖傋傝傕壴偞偐傝偩丅 |

|

| 俀侽侾俀擭係寧崋NO.俀俋侽亙梤掻傊懕偔摴亜 僇僞僋儕偺壴嶇偔媢偺怷傪敳偗傞偲夰偐偟偄弔偺搚偺擋偄偑偟偰偔傞丅 擾嶌嬈偑巒傑偭偨僯僙僐偺偙偺摴偼梤掻嶳偺榌傊偲懕偄偰偄傞丅 |

|

| 俀侽侾俀擭俁寧崋NO.俀俉俋亙弔愺偄擔崅亜 敀偔婸偔擔崅偺嶳側傒傪墦偔偵尒偰 偒傚偆偺堦擔嶶曕偼擔崅杮慄傪峴偔丅 幵憢偐傜尒偊傞攏偨偪偺巔偵 偦偙傑偱棃偰偄傞弔偺懅悂傪抦傞丅 |

|

| 俀侽侾俀擭俀寧崋NO.俀俉俉亙扟偁偄偺懞亜 愥怺偄廤棊偼幬柺偵尐傪婑偣偁偭偰偄偨丅 愥偑壒傪曪傒偲偭偰偟偄傑偆偺偐惷偗偝偺拞偱丄 側偍懅傪傂偦傔偰擡懴嫮偔丄棃傞弔傪懸偪傢傃偰偄偨丅 |

|

| 俀侽侾俀擭侾寧崋NO.俀俉俈亙搤惷偐亜 側傫偰壐傗偐側搤偺擔偺幵憢椃偩傠偆丅 墦偔偺嶳偺巔偵栚傪傗傝側偑傜愥偺壓偱柊傝偵偮偄偨戝抧傪憐偆丅 朙忰偺壞偺擔傊偺媥懅傪憐偆丅 |

仭俀侽侾侾擭

| 俀侽侾侾擭侾俀寧崋NO.俀俉俇亙孃楬丒梉曢傟傞亜 悈暯慄偵梲偑偼偄偭偰偐傜偺傂偲偲偒丅 峘傪朷傓崅戜偵棫偭偰丄曢傟備偔奀偺怓傪尒偰偄偨丅 婥偑偮偗偽丄摂戜偵傕壿暔慏偵傕柧偐傝偑偲傕傞丅 |

|

| 俀侽侾侾擭侾侾寧崋NO.俀俉俆亙僲僒僢僾枽亜 崻幒偺奨偐傜丄挿偄帪娫僶僗偵忔偭偨婥偑偟偨丅 枽偵崀傝棫偰偽丄偦偙偼偄傗偍偆側偔傕側偔嵟壥偰偩丅 晽偺拞偵僆僆僴僫僂僪偺棫偪屚傟偑嵶偐偔恔偊偰偄偨丅 |

|

| 俀侽侾侾擭侾侽寧崋NO.俀俉係亙廐偺慠暿屛斎亜 捠傝塉偑嫀偭偨偁偲偺屛偼丄嶳婥偵枮偪偰擱偊傞庽乆偺梩偺怓傪偄偭偦偆慛傗偐偵偟偨丅偁偁丒丒丒廐偩丅 屛斎偺業揤晽楥偵恎傪捑傔偰丄偦偺憐偄傪怺偔偡傞丅 |

|

| 俀侽侾侾擭俋寧崋NO.俀俉俁亙僒儞僑憪怓偯偔崰亜 憗偄廐偺朘傟傪崘偘偰丄僒儞僑憪偑怓偯偄偨丅 擻庢屛偺擖傝峕傪堦柺偺怺峠偵偟偰丅嶘偑傆傞偝偲偺愳偵婣傝拝偒丄摴搶偺恖乆偼偁傢偨偩偟偄婫愡傪傓偐偊傞丅 |

|

| 俀侽侾侾擭俉寧崋NO.俀俉俀亙棧搰偺壞偺擔亜 堥偺擋偄偺拞偵嶌嬈彫壆偑楢側偭偰偄偨丅憗挬偐傜偺僂僯嫏偑廔傢偭偰恖偺婥攝偼側偄丅 彫偝側敤偺榚偵僟儕傾偑弸偦偆偵嶇偄偰偄偨丅奀嫭偺傓偙偆偺搰塭偼楃暥搰偩丅 |

|

|

俀侽侾侾擭俈寧崋NO.俀俉侾亙搫楬屛斎亜 僙儈偺惡偺拞偵僗僇僔儐儕偑嶇偄偰偄偰偝偞側傒偑彫慏傪備偭偔傝梙傜偟偰偄偨丅 孃楬幖尨偺彫偝側屛偵傢偨傞晽偼怺偄椢偺壞偺偵偍偄偵枮偪偰偄偨丅 |

| 俀侽侾侾擭俇寧崋NO.俀俉侽亙從怟偺摴亜 彫偝側搰偺怷傪敳偗傞偲丄杚憪抧偑峀偑偭偰偄偨丅 僒僼僅乕僋偺梤偨偪偑憪傪怘傒丄摴偽偨偵偼僄僝僇儞僝僂偺壴丅 傑傕側偔搰偼偍嵳傝偺婫愡偩丅 |

|

| 俀侽侾侾擭俆寧崋NO.俀俈俋亙晽偲僞儞億億亜 墦偔偵朷傓擔崅嶳柆偺曯乆偼檢偲敀偄偑丄杚応偵偼椢偺婫愡偑傔偖偭偰棃偨丅 嶇偒懙偭偨僞儞億億偑晽偲梀傫偱偄傞丅 敀偄柸栄傕旘傃棫偮擔傪懸偪偐偹偰丅 |

|

| 俀侽侾侾擭係寧崋NO.俀俈俉亙憗弔楍幵亜 憗弔偺怷傪朌偆傛偆偵楍幵偼峴偔丅夎悂偒慜偺栘乆偺巬愭偑怓偯偄偰偒偨丅梲偩傑傝偵偼僇僞僋儕偺壴偑嶇偄偰偄傞丅傂偭偦傝偲寬婥偵丄偳偙偼偼偵偐傒側偑傜丅 |

|

| 俀侽侾侾擭俁寧崋NO.俀俈俈亙幖尨傔偞傔傞亜 擔偺弌傪慜偵嬻偑偆偭偡傜怓偯偄偨崰丄僞儞僠儑僂偺偮偑偄偑塧傪扵偟偰摦偒弌偡丅 傗偑偰挬柖偑偁偨傝偵棫偪偙傔幖尨偼備偭偔傝偲傔偞傔偰備偔丅 |

|

| 俀侽侾侾擭俀寧崋NO.俀俈俇亙奀増偄偺懞亜 奀増偄偺懞偵傕丄愥偼崀偭偰偄傞偩傠偆偐丅 埫偄奀偺悈暯慄傪偍傏傠偵偟偰丅 惷傑傝偐偊偭偨嵶偄捠傝傪峴偔恖偼偍傏偮偐側偄懌庢傝偱丄廳偄攇壒傪暦偔丅 |

|

| 俀侽侾侾擭侾寧崋NO.俀俈俆亙僫僫僇儅僪偺挬亜 墫庪摶傪墇偊傞偲杒傊棃偨側偲巚偆丅 嶐栭偐傜崀傝懕偄偨愥偑傗傫偱丄挰偼偳偙傕挬擔偑傑傇偟偄丅 僫僫僇儅僪偺愒偄幚偵傕偙傫傕傝偲柸朮巕傪偐傇偣偰丅 |

仭俀侽侾侽擭

| 俀侽侾侽擭侾侽寧崋NO.俀俈係亙杒偺嫵夛亜 墫庪摶傪墇偊傞偲杒傊棃偨側偲巚偆丅 柤婑墂偱夛偭偰丄嵟弶偵埬撪偟偰偔傟偨偺偑偙偺嫵夛偱偟偨丅 偲偰傕姦偄擔偱偟偨丅乽偙偺姦偝偑柤婑偱偡乿偲斵偼尵偭偨丅 |

|

|

俀侽侾侽擭俋寧崋NO.俀俈俁亙柊傝偵偮偔幖尨亜 墿嬥怓偵怓偯偄偨儓僔尨偼洎洎丄11寧偺孃楬幖尨僐僢僞儘徖丅 揥朷戜偵悂偔晽偼傕偆搤偺擋偄丅傗偑偰徖偼搥偭偰丄挿偄柊傝偵偮偔丅 |

| 俀侽侾侽擭俋寧崋NO.俀俈俀亙惷偐側帪娫亜 僔儖僄僢僩傪擹偔偟偨摂戜丄柊傝偵偮偙偆偲偡傞奜崙慏丅 懢梲偼懌憗偵悈暯慄偵嬤偯偒峘偺堦擔偵惷偐側帪娫偑偍偲偢傟傞丅 |

|

| 俀侽侾侽擭俋寧崋NO.俀俈侾亙廐傔偄偰亜 惣梲偑傗偑偰嶳偵擖傠偆偲偡傞帪丄廐傔偄偨晽偑悂偄偰僀僰僞僨傪梙傜偡丅 傾僉傾僇僱偺摟偒偲偍偭偨塇崻偵梉從偗嬻偑丄傑傇偟偔崅偄丅 |

|

| 俀侽侾侽擭俉寧崋NO.俀俈侽亙棧搰偺梉撯偓亜 僇儌儊偑偹偖傜偵婣傞梉撯偓帪偵棙怟偺搰塭偼傏傫傗傝偲偐偡傒丄堥攇偑傂偨傂偨偲婑偣傞偽偐傝丅楃暥搰傕崱擔偼弸偄堦擔偩偭偨丅 |

|

| 俀侽侾侽擭俈寧崋NO.俀俇俋亙巆愥亜 憌塤嫭偐傜儘乕僾僂僃僀丄儕僼僩傪忔傝宲偓搊嶳摴傪1帪娫30暘偱崟妜嶳捀乮1,984m乯丅弌寎偊偰偔傟傞偺偼巆愥偺戝僷僲儔儅偩丅壜楓側壴乆偑戝愥嶳偵抁偄壞傪崘偘傞丅 |

|

| 俀侽侾侽擭俇寧崋NO.俀俇俉亙愊扥偵壞偑棃傞亜 枽偑怐傝側偡愊扥奀娸偵僴儅僫僗偺壴偑嶇偄偰丄奀偵慛傗偐側怓偳傝傪揧偊傞丅 偦偟偰丄壞偑棃傞丅 |

|

| 俀侽侾侽擭俆寧崋NO.俀俇俈亙柸栄偨傫傐傐亜 弔偺娊傃傪鎼偆傛偆偵偨傫傐傐偑嶇偒懙偭偨丅 柸栄偑梲偺岝偵婸偄偰偄傞丅 旘傃棫偮偺偼丄偄偮偺擔丒丒丒丅 |

|

| 俀侽侾侽擭係寧崋NO.俀俇俇亙弔懸偮擖傝峕亜 愊扥敿搰丒旤崙偺彫偝側擖傝峕偵愄側傜僯僔儞嫏偱擌傗偐偵弔偑棃偨傠偆丅 嫏峘偐傜丄墿嬥枽偺崅戜偵搊偭偰偄偵偟偊偺挭偺崄傝偲挭憶傪暦偔丅 |

|

| 俀侽侾侽擭俁寧崋NO.俀俇俆亙扢慜憗弔亜 幵憢偐傜塃庤偵扢慜嶳傪尒偰偄傞丅 崗乆偲曄傢傞巔偵尒偲傟偰偄傞偲丄傗偑偰嵍庤偵壐傗偐側懢暯梞丅 幒棖杮慄偵偼堦懌憗偔弔偑棃傞丅 |

|

| 俀侽侾侽擭俀寧崋NO.俀俇係亙愥栭亜 擔曢傟偰丄壠乆偺憢偐傜柧偐傝偑偙傏傟傞崰丅 傂偨傂偨偲姦婥偑枮偪偰偒偰丄偁偨傝偼惵偄悽奅偵曪傑傟傞丅 偄偮偺娫偵偐壒傕側偔愥偑晳偄巒傔傞丅 |

|

| 俀侽侾侽擭侾寧崋NO.俀俇俁亙彫偝側嫏峘偵愥偑崀傞亜 乽壠偱僑儘僑儘偟偰偰傕巇曽側偄傋乿偲偄偆嫏巘偺崱擭偼偠傔偰偺弌嫏丅 乽嶨嫑偽偐傝偩乿偲偄偄側偑傜丒丒丒丅 捗寉奀嫭偵柺偟偨抦撪挰丒彫扟愇偺嫏峘丅 |

仭俀侽侽俋擭

| 俀侽侽俋擭侾俀寧崋NO.俀俇俀亙曢傟偺愥亜 幒棖峘丄戝崟搰偺摂戜偵摂偑偲傕偭偰丄傗偑偰峘偑柊傝偵偮偔傑偱偺傂偲偲偒丄 曢傟巆傞嬻偐傜僄儊儔儖僪怓偵婸偄偰丄偦偭偲愥偑崀偭偰偒偨丅 俀侽侾侽擭侾寧俁侽擔乣俁寧俀俀擔杒奀摴摴棫暥妛娰乮拞搰岞墍乯偱嶌昳揥忣曬偁傝両 |

|

| 俀侽侽俋擭侾侾寧崋NO.俀俇侾亙廐偺偁偲偵亜 埊偺梩偑僇僒僇僒偲姡偄偨壒傪棫偰傞丅 嶳偼屚傟丄栰偺憪壴偑屚傟偨巔傪尒偣傞 傕偆傂偲偮偺婫愡偑偁傞丅 廐偺偁偲偵丄愥偑崀傝愊傕傞傑偱丅 |

|

| 俀侽侽俋擭侾侽寧崋NO.俀俇侽亙廐偺屛柺亜 垻姦偺屛柺偵廐嬻偑梙傟傞丅 峠梩偵偍偍傢傟偨彫搰偼惷偐偵偨偨偢傒丄屛斎偺嶶嶔楬偵椃偺憐偄傕梙傟傞丅 怺偄怷偺拞偱丄廐偼怺傑偭偰備偔丅 |

|

| 俀侽侽俋擭俋寧崋NO.俀俆俋亙廂妌傪懸偮亜 尒忋偘偨嬻偺傂偲偒傢偺崅偝偵婫愡偺曄傢傝栚傪抦傜偝傟傞丅 怓偯偄偨儕儞僑偑彮偟偍偳偗偨昞忣偱庱傪偐偟偘偰尵偆丅 乽傕偆廐偱偡傛乿 |

|

| 俀侽侽俋擭俉寧崋NO.俀俆俉亙挬從偗亜 壞偺挬偼彮偟婥偩傞偔丄晽傕巭傑偭偰偄傞丅 奀偺偵偍偄偑偡傞彫偝側嫏懞丅 惷偐側攇壒傪棫偰傞嵒昹偺愭偼椓偟偄娾応丅 僴儅僸儖僈僆偺梩偵挬業偑岝偭偰偄傑偡丅 |

|

|

俀侽侽俋擭俈寧崋NO.俀俆俈亙僙儈偺惡亜 偗偨偨傑偟偄僙儈偺惡傪暦偄偰偄傞偲娋偽傫偩彮擭偺擔乆偑娨偭偰偔傞丅 栘傕傟梲丄憪偄偒傟丄傑傇偟偄嬻丒丒丒丅 偙偺僉儍儞僾応偵弶乆偟偄姭惡偑嬁偔擔傕嬤偄丅 |

| 俀侽侽俋擭俇寧崋NO.俀俆俇亙棧搰偺敀偄摂戜亜 擔杮奀偵晜偐傇彫偝側搰丄揤攧丒從怟搰丅 奀捁丒栰捁偨偪偲嫟惗偡傞搰偼惷偐偱壏偐偄丅 敀垷偺摂戜偼從怟搰偵偁偭偨丅 偍偲偓榖傔偄偨搰偺埬撪恖偺傛偆偵丒丒丒丅 |

|

| 俀侽侽俋擭俆寧崋NO.俀俆俆亙揹幵捠傝亜 弔偺壴乆偑擖傝棎傟偰嶇偒懕偒嶥杫偺壠乆偵儔僀儔僢僋偑嶇偔崰丄 偄偮偺娫偵偐憯娾嶳偼怴椢丅 婥偑偮偗偽梲幩偟偼弶壞丅 |

|

|

俀侽侽俋擭係寧崋NO.俀俆係亙弔愺偄嫏懞亜丂By僩儔偝傫 挭偺崄傝偑擹偔側偭偰丄弔傪崘偘傞 忋僲崙丄彫嵒巕乮偪偄偝偛乯偺嫏懞 恖壠偼奟偺忋丄嫏巘偨偪偼僕僌僓僌偺摴傪壓傝偰峘偵弌傞丅 搤偺嫮晽偵懴偊偰丄傛偆傗偔埨揼偺夛榖偑偼偢傓 丅 |

|

俀侽侽俋擭俁寧崋NO.俀俆俁亙奀偐傜偺愥亜 3寧偵側偭偰傕擔杮奀偼婥傑偖傟側搤偺怓丅 偲偒偍傝崀傞愥偼奀偐傜墶側偖傝偵悂偒偮偗丄昹晽偼恎傪巋偡傎偳偵椻偨偄丅 弔偲傛傋傞擔偵偼丄傑偩傑偩墦偄丅 |

|

俀侽侽俋擭俀寧崋NO.俀俆俀亙棳昘偺奀亜 挘傝偮傔偨椻婥偺拞偱巚偆偺偼丄昘偺壓偱奀偼柊偭偰偄傞偺偩傠偆偐丒丒丒偲丅 偦偺壐傗偐側媥懅偑僆儂乕僣僋偺奀偺朙偐偝傪堢傓偺偐丒丒丒偲丅 |

|

俀侽侽俋擭侾寧崋NO.俀俆侾亙僞儞僠儑僂偺棦亜 僞儞僠儑僂偺棦偵愥偑傆偭偰丄掃嫃懞偺媼塧応偼敀偄晳摜夛偩丅 僋儖僁乕丄僋儖僁乕偲柭偒岎傢偟偰桪旤側偮偑偄偑晳偄崀傝傞丅 |

仭俀侽侽俉擭

|

俀侽侽俉擭侾俀寧崋NO.俀俆侽亙侾俀寧偺塣壨亜 塣壨偺悈柺偵愥偑崀偭偰偄傞丅廻柦偺傛偆偵丒丒丒 偦偟偰丄宷偑傟偨慏偨偪偺忋偵偦偭偲愊傕傞丅 侾俀寧偺塣壨傪朘傟傞恖偼丄帊恖偺傛偆偵棫偪偮偔偟丄墦偔夁偓偨擔傪憐偆丅 |

| 俀侽侽俉擭侾侾寧崋NO.俀係俋亙惿廐亜 怓偳傝偺嫞偭偨栘乆偼梩傪棊偲偟拑怓偺偔偡傫偩婫愡偵側偭偨丅 彫弔擔偺梲偑彫偝側杚応偵偦偦偄偱偄傞丅 抁偐偭偨廐偺擔傪惿偟傓傛偆偵丅 |

|

| 俀侽侽俉擭侾侽寧崋NO.俀係俉亙僒儘儅偺梉撯偓亜 嶸嫶偵儂僞僥嫏偺慏偑傕傗偭偰偄傞丅 峀戝側屛柺傪愼傔偰丂崱丄備偭偔傝梉梲偑捑傫偱備偔丅 僒儘儅屛丄僉儉傾僱僢僾偺枽丅 |

|

|

俀侽侽俉擭俋寧崋NO.俀係俈亙廐偺梉亜 廫彑栰偺梉曽偺傂偲偲偒丅 墦偔偺擔崅嶳柆偼僔儖僄僢僩丅 僯僆偺塭偼挿偔怢傃偰僗僗僉偼惣梲偵婸偄偰偄傞丅 |

|

俀侽侽俉擭俉寧崋NO.俀係俇亙儓僢僩僴乕僶乕亜 椓晽偑惷偐偵奀柺傪梙傜偣偰壞偺奀偺堦擔偑廔傢傠偆偲偟偰偄傞丅 拫娫偺寲憶偐傜夝偒曻偨傟偰儓僢僩偨偪傕柊傝偵偮偙偆偲偟偰偄傞丅 |

|

俀侽侽俉擭俈寧崋NO.俀係俆亙摯栮屛斎亜 屛斎傪堦廃偡傞偲摯栮屛偺戝偒偝偑傢偐傞丅 偍偩傗偐側擔丄拞搰偑屛柺偵巔傪塮偟丄憉傗偐側晽偑傢偨偭偰偔傞丅 墦偔偵梤掻嶳傪朷傓僷僲儔儅偵怺屇媧偡傞丅 |

|

俀侽侽俉擭俇寧崋NO.俀係係亙抦彴弶壞亜 俇寧丄抦彴偵傛偆傗偔壞偺娤岝僔乕僘儞偑棃偨丅 愥宬傪巆偡抦彴楢嶳丅悈偸傞傓屲層丅 捁偺偝偊偢傝偵偣偐偣傞傛偆偵嵟壥偰偺壴偨偪偼戝媫偓偱壴傪嶇偐偣傞丅 |

|

俀侽侽俉擭俆寧崋NO.俀係俁亙奀柖偺枽亜 懢暯梞娸偼壞偵偐偗偰奀柖偺婫愡傪寎偊傞丅 崻幒丒棊愇枽偺摂戜偼椻偨偄柖偵曪傑傟偰偄偨丅 柖揓偺壒偼廳偄婩傝偺傛偆側嬁偒傪傕偭偰丄摨偠娫傪偍偄偰奀偵傓偐偭偰柭傝懕偗傞丅 |

|

俀侽侽俉擭係寧崋NO.俀係俀亙偨傫傐傐嶇偔媢亜 擔崅偺杚応偵偨傫傐傐偑嶇偒偩偟偨丅 傢偢偐偺晽偵梙傟偰揰乆偲丄揰乆偲丅 偦傟偼弰偭偰偒偨椢偺婫愡偵帡崌偄偺彫偝側傾僋僙僒儕乕偺傛偆偱丒丒丒丅 |

|

俀侽侽俉擭俁寧崋NO.俀係侾亙敀捁偺挬亜 搶偺嬻偵愒枴偑嵎偟偨崰偵敀捁偨偪偼栚妎傔丄憗挬偺垾嶢傪岎傢偡丅 偼傞偐偵墦偄僔儀儕傾傑偱偺杒婣傞峴偔丅 偦偺擔傪慜偵丄塇側傜偟偺擔乆偑懕偔丅 |

|

俀侽侽俉擭俀寧崋NO.俀係侽亙愥偺嫏懞亜 搤偺擔杮奀偼帪壔乮偟偗乯偺擔偑懕偔丅 昹晽偼巋偡傎偳偵椻偨偔丄僂儈僱僐偑孮傟偰旘傇丅 偦偙偵曢傜偡恖偨偪偼壠偵斅埻偄傪巤偟弔傪懸偮丅 偳偙偐偺壠偺拞偱愒巕偺媰偒惡偑偡傞丅 |

|

俀侽侽俉擭侾寧崋NO.俀俁俋亙愥偺棦偵亜 愥偺棦偵恀怴偟偄懢梲偑徃偭偰偒偨丅 偙偙偼朙忰偺暷嶌抧懷偩丅 傑傇偟偔徠傝曉偡愥偺壓偱戝抧偼弔傑偱挿偄媥懅傪偲偭偰偄傞偺偐丅 |

仭俀侽侽俈擭

|

俀侽侽俈擭侾俀寧崋NO.俀俁俉亙愥偑崀偭偰偒偨亜 梉曢傟慜偺彫扢偺奨偵愥偑崀偭偰偒偨丅 嫹偄楬抧偵傕丄僩僞儞偺壆崻偵傕丄偦偟偰丄偝偞攇棫偮塣壨偺悈柺偵傕丄丄丄丅 侾俀寧偺椃恖偼嬢傪棫偰偰丄懌憗偵夁偓傞丅 |

|---|---|

|

俀侽侽俈擭侾侾寧崋NO.俀俁俈亙搤偑偔傞慜亜 愥拵偑旘傫偩擔偐傜丄婔擔偡偓偨偩傠偆丅 晽偼嬻偺忋偺弶愥偺擋偄傪娷傫偱偄傞丅 偡傋偰偺傕偺偑搤偵恎峔偊傞婫愡偵丄僄僆僝僯儏僂偼屚傟偨巔偱嬻偵岦偐偆丅 |

|

俀侽侽俈擭侾侽寧崋NO.俀俁俇亙廐怓摶亜 怓偯偄偨嶳偺拞偱傕丄儎儅僽僪僂偺梩偼傂偲偒傢慛傗偐側廐偺怓丅 惏傟傢偨偭偨嬻偺壓偱摶傪峴偔楍幵傕廐怓偵愼傑傞丅 |

|

俀侽侽俈擭俋寧崋NO.俀俁俆亙偱偒廐亜 偡傋偰偺戝抧偼幚傝偺婫愡傪傓偐偊偨丅 廂妌傪栚慜偵偟偨堫揷偼椡嫮偔丄廐偺梲傪梺傃偰墿嬥怓偵婸偔丅 偳偙傑偱傕懕偔朙偐側奀尨偺傛偆偵丅 |

|

俀侽侽俈擭俉寧崋NO.俀俁係亙嵒偺忋亜 擬偄嵒偺忋偵宻傪偺偽偟偰僴儅僸儖僈僆偑嶇偄偰偄傞丅 彮偟偼偵偐傫偱丄偍傑偣側栚偱徫偆壞偺擔偺昹曈偺彮彈偺傛偆偩丅 |

|

俀侽侽俈擭俈寧崋NO.俀俁俁亙摂戜偵壞偑棃傞亜 僄僝僇儞僝僂偑嶇偔崰丄楃暥偺偍壴敤偼僋儔僀儅僢僋僗傪寎偊傞丅 椃恖偼偟偽偟尦抧摂戜偵宔偄丄嵟壥偰偺搰偵抁偄壞偑棃傞丅 |

|

俀侽侽俈擭俇寧崋NO.俀俁俀亙媢偺摴傪峴偔亜 偳偙傑偱傕懕偔媢偺傓偙偆傑偱丄偲傝偁偊偢偙偺摴傪曕偄偰峴偒傑偟傚偆丅 摴偼偳偙偐偱偮側偑偭偰丄偦傟偑婣傝摴丅 媢偑惏傟偨擔偵偼丄偁偰偳側偔丒丒丒丒丅 |

|

俀侽侽俈擭俆寧崋NO.俀俁侾亙弔晽亜 億僾儔偺巬偺庒梩傪梙傜偟丄揰乆偲嶇偔僞儞億億傪梙傜偟丄 弔晽偑庒偄婫愡傪偔偡偖偭偰偄傞丅 偳偙偐傜偐搚偺擋偄偑偡傞丅 |

|

俀侽侽俈擭係寧崋NO.俀俁侽亙傔偖傞弔偵亜 |

俀侽侽俈擭係寧

侾擭娫偺廩揹婜娫傪嫴傫偱丄嵞傃摗憅偝傫偺夋偑昞巻傪忺傞偙偲偲側傝傑偟偨丅

摗憅偝傫偺FAN偺堦恖偲偟偰丄傑偨JR杒奀摴偺FAN偺堦恖偲偟偰丄杮摉偵偆傟偟偄偱偡丅

乮2007/3/31North乯

俀侽侽俇擭俁寧崋傪傕偭偰侾係擭娫宲懕偝傟偨昞巻夋偺扴摉傪屻恑偵備偢傜傟傞偙偲偵側傝傑偟偨丅

塱偒偵傢偨偭偰偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

崱屻偼怴嶌偺忣曬傪捀懻偟偰宖嵹偟偰偄偔梊掕偱偡丅乮2006.3.5North乯

仭俀侽侽俇擭

|

俀侽侽俇擭俁寧崋NO.俀侾俈亙憗弔偺嶳屛亜嵟廔崋 挘傝偮傔偰偄偨昘偑夝偗偩偟偰傎傫偺彮偟屛柺偑榓傜偄偱偒偨丅 惷傑傝曉偭偰偄偨嶳屛偵傗偭偲朘傟偨弔傊偺偒偞偟丅 |

|

俀侽侽俇擭俀寧崋NO.俀侾俇亙搤擔曢傟亜 搤偺懢梲偑嶳偺堿偵偐偔傟傞偲丄偁偨傝偼惵偄悽奅偵曪傑傟偰傂偨傂偨偲姦婥偑枮偪偰偔傞丅 柧擔偺挬傕僔僶傟傞側偁丒丒丒乿 |

|

俀侽侽俇擭侾寧崋NO.俀侾俆亙挬偑偔傞帪亜 摯栮偺嬻偲屛柺傪愼傔偰丄弻岝偼偟偩偄偵嶳偺椗慄傪昤偒弌偡丅 拞搰偼僔儖僄僢僩傪擹偔偟偰挬偺偍偲偢傟偵懅傪傂偦傔偰偄傞丅 |

仭俀侽侽俆擭

|

俀侽侽俆擭侾俀寧崋NO.俀侾係亙偨偨偢傓塣壨亜 悈柺傪侾俀寧偺嬻偑棳傟偰備偔丅 偩傞傑慏偼宷偑傟偨傑傑婔擭偨偭偨偺偩傠偆丅 備傟傞塭傪朞偔偙偲側偔尒偮傔偰杒塣壨偵偠偭偲棫偭偰偄傞丅 |

|

俀侽侽俆擭侾侾寧崋NO.俀侾俁亙曢廐亜 巆傝壩偺傛偆側梉梲偑擱偊傞帪丄惷偐偵晽偑棫偭偰丄僗僗僉偺僔儖僄僢僩傪梙傜偡丅 怱巆傝偺廐偺擔偑曢傟偰備偔丅 |

|

俀侽侽俆擭侾侽寧崋NO.俀侾俀亙廐怓亜 僫僫僇儅僪丄僇僄僨偺愒丅僟働僇儞僶丄儎僠僟儌偺墿丅 擹偄椢偼僄僝儅僣丄僩僪儅僣丅 堿偭偰偄偨嶳偵梲偑嵎偟偰廐偺怓偑擱偊忋偑傞丅 |

|

俀侽侽俆擭俋寧崋NO.俀侾侾亙梉塮偊亜 梉梲偵嬻偼嵟屻偺偒傜傔偒傪尒偣傞丅 媢偺栘棫偲媿偨偪傪僔儖僄僢僩偵曄偊偰備偔帪丄 懌憗偺廐晽偑棫偮丅 |

|

俀侽侽俆擭俉寧崋NO.俀侾侽亙幖尨偺挬亜 柊傝偐傜妎傔傛偆偲偡傞儓僔尨偺幖尨偵備偭偔傝偲挬偑朘傟傞丅 傗傢傜偐偄岝偺拞偺偳偙偐偱丄摦偒偼偠傔傞柦偺婥攝偑偡傞丅 |

|

俀侽侽俆擭俈寧崋NO.俀侽俋亙棙怟偺峘亜 嵟壥偰傪椃偡傞恖乆偼儁僔枽傪夞偭偰墪攽乮偍偟偳傑傝乯偺峘偵擖傞丅 婌乆偲偟偰僼僃儕乕偺僞儔僢僾傪崀傝丄棧搰偺擋偄傪妋偐傔傞丅 |

|

俀侽侽俆擭俇寧崋NO.俀侽俉亙椢偺媢亜 傔偖偭偰棃偨椢偺婫愡偵僴儈儞僌婥暘偺晽偑傢偨偭偰備偔丅 僷僢僠儚乕僋柼條傪惍偊偨 旤塴偺媢偵弶壞偑棃傞丅 |

|

俀侽侽俆擭俆寧崋NO.俀侽俈亙帪娫乮偲偒乯偵増偭偰亜 塣壨偵増偭偰悈偼棳傟丄恖偼棳傟丄帪娫偼棳傟傞丅 嵞惗偝傟偨憅屔孮偵娤岝媞偵傛傞妶婥偼傕偳偭偰偒偰傕丄 愄偺彜搒偺柺塭傪偟偺傇偱傕側偔丅 |

|

俀侽侽俆擭係寧崋NO.俀侽俇亙塤偺墐亜 扢慜嶳乮偨傞傑偊偞傫乯乣嶳偼塤傪屇傇丅 偁傞擔丄偁傞帪娫丄嬻偼偍嵳傝傪偼偠傔傞丅 塤偨偪偺墐偑偼偠傑傞丅 |

|

俀侽侽俆擭俁寧崋NO.俀侽俆亙敓娰楺枱亜 堎崙忣弿偵傂偐傟偰偄偮傕懌偼尦挰抧嬫偵傓偐偆丅 嶁偺忋偺媽敓娰嬫岞夛摪傪岞墍偵棫偮僈僗摃偺岦偙偆偵尒傞丅 |

|

俀侽侽俆擭俀寧崋NO.俀侽係亙搤丒栐憱屛亜 揤搒嶳乮偰傫偲偞傫乯偐傜偺栐憱屛丅 搥傝偮偄偨屛柺偵愥偑愊傕偭偰峀戝側擾抧偲尒傑偑偆偑丄 揰乆偲儚僇僒僊掁傝偺恖偨偪偑偄傞丅 |

|

俀侽侽俆擭1寧崋NO.俀侽俁亙僯僙僐傾儞僰僾儕亜 嶨栘椦偼崟乆偲悅捈偺慄傪昤偒丄偦偺傓偙偆偵偼敀偔婸偔嶳捀丅 僯僙僐傾儞僰僾儕偼傂偲偒偼婥崅偔嶀偊傞搤嬻偵懳洺偟偰偄傞丅 |

仭俀侽侽係擭

|

俀侽侽係擭1俀寧崋NO.俀侽俀亙帪娫乮偲偒乯偺斷亜 杒偺僂僅乕儖奨偲屇偽傟偨彫扢丅 偐偮偰偺彜搒偵巆傞憅屔孮偼娬乮偟偢乯偐偵偨偨偢傒塰壺傪岅傞偑丄斷偺撪偵偼挿偄帪娫偑柊偭偰偄傞丅 |

|

俀侽侽係擭11寧崋NO.201亙僇儌儊偺擔亜 嬻偵傕奀偺怓偵傕敡姦偝偑傒偊傞侾侾寧偺擔杮奀丅 嫑孮傪尒偮偗偨偺偐僇儌儊偑孮傟偰旘傇擔丅 |

|

俀侽侽係擭10寧崋NO.200亙廐屛亜 慠暿屛乮偟偐傝傋偮偙乯偼寖偟偄捠傝塉偵曪傑傟偰偄偨丅 傗偑偰塉偼忋偑傝丄敄擔偑嵎偟偨偲偒丄屛柺偼怺偄椢偵曄傝 嶳偼尒帠側廐偺怓偵擱偊偰偄偨丅 仸JR杒奀摴偺幵撪帍乽THE JR Hokkaido乿傕俀侽侽崋偺敪姧偲側傝傑偟偨丅偄偮傕椙偄椃偲椙偄椃偺摴楢傟傪偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅偦偟偰枅寧偺摗憅偝傫偺夋偑偨偔偝傫偺椃恖偺帪娫傪朙偐偵偟偰偔傟傑偡丅偙傟偐傜傕尩偟偔傕桪偟偄杒奀摴偺婫愡傪姶偠傞偙偲偺偱偒傞嶌昳傪堦偮偱傕懡偔徯夘偟懕偗偰偄偨偩偔偙偲傪婅偭偰巭傒傑偣傫丅傑偄偳 |

|

俀侽侽係擭俋寧崋NO.199亙壞偑峴偔亜 梉從偗偺拞偱壞偑弉偟偰備偔丅 億僾儔偑婥偩傞偦偆偵丄晽傕側偄丅 杚憪抧偺椢偼撦偔岝偭偰丄媿偨偪傕媿幧偵婣傞帪娫偑棃偨丅 |

|

俀侽侽係擭俉寧崋NO.198亙椢偺幖尨亜 偳偙傑偱傕懕偔椢偺悽奅偩丅 幖尨偺拞傪幹峴偡傞愳丅儎僠僈儞僲僉偺怷丅 偼傞偐側傞帪娫偑憿傝偁偘偨椢偺悽奅偩丅 |

|

俀侽侽係擭俈寧崋NO.19俈亙庒偄壞亜 杚憪抧偺拞偱怺屇媧偡傞偲丄偁偨傝偼椢偺崄傝偵枮偪偰偄傞丅 億僾儔偺梩傪傂傞偑偊偡晽偼 偝傜偝傜偲丄偝傜偝傜偲丅 |

|

俀侽侽係擭6寧崋NO.196亙壞塤傢偔亜 嬻偼嵪傫偱惵偔丄崅偄丅 偦偺嬻偺崅偝偵摬乮偁偙偑乯傟傞傛偆偵壞傜偟偄塤偑傢偒偁偑傞丅 傑傇偟偄敀偝傪屩傜偟婥偵丅 |

|

2004擭5寧崋NO.195亙嵷偺壴偺崰亜 偍偍傜偐側弔偺堦擔丅 偼偠傔偰偺摴偼怴偟偄晽宨傪尒偣偰偔傟偨丅 偄偪傔傫偺嵷偺壴敤両 |

|

2004擭4寧崋NO.194亙僐僽僔嶇偔亜 墦偔偺嶳乆偵偼巆愥偑婸偄偰栰嶳偼傑偩憗弔偺傑偳傠傒偺拞丅 偣偮側偄傎偳偺崄傝傪曻偭偰偄偪憗偔栚妎傔偨偺偼僉僞僐僽僔偺壴丅 |

|

2004擭3寧崋NO.193亙楬柺揹幵偺憱傞奨亜 枛峀挰丄曮棃挰丄惵桍挰丒丒丒丒丒丒丅敓娰巗柉偺懌偲偟偰楬柺揹幵偑峴偒棃偡傞丅 奨偺晽宨偵偲偗偙傫偱丅 |

|

2004擭2寧崋NO.192亙僆儂乕僣僋偵徃傞亜 惷傑傝曉偭偨奀偵岝偑憱傝崱擔偺怴偟偄懢梲偑徃偭偰偔傞丅 挘傝偮傔偨姦婥傪傆傞傢偣偰僇儌儊偑壂偵孮傟旘傇丅 |

|

2004擭1寧崋NO.191亙搤惏傟亜 嶐栭偺愥傕柧偗曽偵偼傗傫偱丄挬偺擔嵎偟偵怴愥偑傑傇偟偄丅 杚嶒偺塭偑擔帪寁偺傛偆偵墑傃偰媿幧偺曽傊偲懕偄偰偄傞丅 |

仭俀侽侽俁擭

|

2003擭12寧崋NO.190亙杒塣壨亜 偨偦偑傟帪偺丄傎傫偺傂偲偲偒丄傢偢偐側埄怓乮偁偐偹偄傠乯偲棔怓乮偁偄偄傠乯偺偲偒丅 摂傝乮偁偐傝乯偑偲傕傝偼偠傔偨塣壨増偄偺栭偵梟偗偙傓傑偱偺丄傂偲偲偒丅 |

|

2003擭11寧崋NO.189亙搤傑偫偐亜 搤嬤偄栰偵帪塉乮偟偖傟乯偑捠偭偰峴偭偨丅 愥偺崀傝愊傕傞傑偱偺巆傝彮側偄擔乆丅 庘偟偔側偭偨嶳悶乮傗傑偡偦乯偵怓傪揧偊偰偄傞丅 |

|

2003擭10寧崋NO.188亙晽岝傞亜 僯僙僐偺崅尨偵悂偔晽偼傕偆丄偡偭偐傝廐偺晽丅 攇懪偭偰丄岝偭偰僗僗僉偺曚偑側傃偔丅 |

|

2003擭9寧崋NO.187亙廫彑偵廐偑棃傞亜 廐傑偒彫敒偺椢偺傓偙偆偱戝摛偺僯僆愊傒嶌嬈偑巒傑偭偨丅 傑傕側偔擔崅嶳柆偵愥偺偨傛傝偑偁偭偰丄廫彑栰偵廐偑棃傞丅 |

|

2003擭俉寧崋NO.186亙幖尨梉塮偊亜 桰媣偺帪偑憿傝偁偘偨幖尨嬻娫偵偄傑梉擔偑捑傕偆偲偟偰偄傞丅 崗乆偲怓傪曄偊傞懢梲偲嬻丄愳偺婸偒丅 偟偽偟尨巒偺悽奅偺僪儔儅偵偨偨偢傓丅 |

|

2003擭7寧崋NO.185亙楃暥偺峘亜 椻偨偄奀柖偺拞偐傜儂僢働嫏偺慏偑婣偭偰偒偨丅 棧搰偺惷偐側峘偼傂偲偲偒偺妶婥傪傒偣傞丅 |

|

2003擭6寧崋NO.184亙JR僞儚乕亜 嶥杫偺怴偟偄儔儞僪儅乕僋 JR僞儚乕偑俇寧偺嬻偵塮偊傞丅 摴搒偺價儖孮偐傜傂偲偒傢崅偔丄椡嫮偔丄 杒奀摴柉偺枹棃傊偺僔儞儃儖偲側偭偰丅 |

|

2003擭5寧崋NO.183亙媢偺屇傃惡亜 愥宬偺巆傞嶳側傒偐傜悂偔晽偼庒偄丅 嵷偺壴傪傗偝偟偔梙傜偟丄弌懙偭偨偽偐傝偺庒梩傪晱偱捠傞丄 媢偼傔偖偭偰偒偨婫愡偺娊傃偵傆傞偊偰偄傞丅 |

|

2003擭4寧崋NO.182亙惷偐偵挬偑亜 媢偺椗慄偵増偭偰偄偨弻岝偑偟偩偄偵塤傪愼傔丄嬻傪愼傔丄偄傑丄怴偟偄懢梲偑徃偭偰偒偨丅 偒傚偆堦擔偑惷偐偵偍偲偢傟傞帪丅 |

|

2003擭3寧崋NO.181亙弔偺偒偞偟亜 巆愥偼傑偩怺偄偗傟偳媿偨偪偺奜偱夁偛偡擔傕懡偔側偭偨丅 愥柺傪悂偔晽偵傕偳偙偐弔偺擋偄偑偡傞丅 桿傢傟傞傛偆偵僱僐儎僫僊偑夎悂偄偨丅 |

|

2003擭2寧崋NO.180亙棳昘偺僂僩儘亜 傂偨偡傜棳昘尨傪嵍庤偵尒偰僶僗偼抦彴偺擖傝岥丄僂僩儘偵拝偄偨丅 戝偒偔孹偄偨梲偑嬻傪愼傔傞偙傠姦婥偺拞偱惷庘偼偄傛偄傛嬌傑傞丅 |

|

2003擭1寧崋NO.179亙搤擔亜 杒傊岦偐偆楍幵偺憢偐傜尒偊傞偺偼揰嵼偡傞恖壠偲嶌嬈応丄 偟偩偄偵曄傢偭偰備偔嶳偺巔丅 搤偺椃偼備偭偨傝偲丄傑偳傠傒側偑傜丅 |

仭俀侽侽俀擭

|

2002擭12寧崋NO.178亙杒塣壨偐傜乮彫扢乯亜 塣壨偵増偭偰曕偒傑偟傚偆丅 偙偺偁偨傝偼杒塣壨丄惷偐偱偟傚偆丒丒丒丒丒丒丅姦偄偱偡偐丅 崱栭偼愥偵側傝偦偆偱偡偹丅 |

|

2002擭11寧崋NO.177亙廐傕峴偔亜 廂妌傪廔偊偨揷偵惣梲偑偦偦偖丅 廐偑峴偔丅巹傕峴偔丅 僇儔徏偺墿嬥怓偺婸偒偵偙偺廐嵟屻偺偸偔傕傝傪尒傞丅 |

|

2002擭10寧崋NO.176亙晽偺怓亜 塉偺偁偲丄嶳乆偼堦婥偵怓偯偄偨丅 僫僫僇儅僪丄儎儅僽僪僂偺愒丅 僔儔僇僶丄僇僄僨偺墿丅 僗僗僉偺尨傪搉偭偰偔傞晽傕壺傗偐側廐偺怓偵愼傑偭偰丅 |

|

2002擭9寧崋NO.175亙梉嬻亜 梉塮偊偵嬻偼傕偆廐偺怓丅 媿偨偪偼惷偐偵偨偨偢傒丄 偼傞偐墦偔偵栚傪傗傝側偑傜崱彧偺堦斣惎傪扵偟偰偄傞丅 |

|

2002擭8寧崋NO.174亙幖尨偵惒傓亜 敀偄僴僫僂僪偑嶇偔抁偄幖尨偺壞丅 僞儞僠儑僂偺偮偑偄偑屛娸偵旘棃偟丄塧傪扵偟偰偄傞丅 |

|

2002擭7寧崋NO.173亙楃暥悈摴亜 楃暥偺崄怺峘傪敪偭偨僼僃儕乕偼棙怟偺墪攽峘傪傔偞偡丅 壞偺楃暥悈摴傪峴偒棃偡傞偺偼嵟壥偰偺椃恖偲僇儌儊偨偪丅 |

|

2002擭6寧崋NO.172亙挬偺屛柺亜 奐偗偨嬻偵傓偐偭偰嬵働妜傆偀棫偪丄屛柺傪彫捁偑旘傃岎偆挬丅 憉傗偐側戝徖偺惵偄婫愡偺拞傊 偝偀丄屛柺堦廃偺僒僀僋儕儞僌偵弌傛偆丅 |

|

2002擭5寧崋NO.171亙媢偺彫摴亜 戝抧偺僷僢僠儚乕僋偼儕僘儈僇儖偵偳偙傑偱傕懕偄偰偄傞丅 媢偺戝偒側偆偹傝偺傓偙偆丄墦偔偺嶳偺忋偵弔偺塤丅 |

|

2002擭4寧崋NO.170亙塣壨偺栭柧偗亜 搶偺嬻偺挬從偗偲偲傕偵僈僗摂偑惗嵤傪徚偟偰備偔丅 惷傑傝偐偊偭偰偄偨塣壨偺悈柺偵堦擔偺惗婥偑傛傒偑偊傞帪丅 |

|

2002擭3寧崋NO.169亙嶳嶗亜 愥夝偗悈傪枮乆偲偨偨偊偨屛柺傪弔晽偑搉偭偰丄偝偞攇傪棫偰傞丅 夎悂偄偨偽偐傝偺傗傢傜偐偄椢偵岎偠偭偰揰乆偲嶇偄偰偄傞偺偼嶳嶗偺壴 |

|

2002擭2寧崋NO.168亙棳昘枽亜 昘忋偺僆僕儘儚僔偑旘傃偨偪嵱昘慏偼寖偟偔昘傪嵱偄偰恑傓丅 堦柺偺敀偄棳昘尨偵撍偒弌偟偰擻庢偺枽偼壡栙偵偨偨偢傓丅 |

|

2002擭1寧崋NO.167亙僞儞僠儑僂偺棃傞棦亜 僐乕僐乕偲偐傫崅偔柭偄偰掃嫃偺棦偵僞儞僠儑僂偑廤傑偭偰偔傞丅 愥尨偱偟偽偟塧傪偮偄偽傒丄傗偑偰桪旤側晳偄傪尒偣傞丅 |

仭俀侽侽侾擭

|

2001擭12寧崋NO.166亙塣壨偵傆傞亜 彫扢偺奨偵侾俀寧偺愥偑傆傞丅 塣壨偺悈柺偵塮偭偰備傟傞偺偼楌巎傪岅傞愇憿傝偺憅屔孮丅 棫偪巭傑偭偰丄搤偺怓傪尒傞丅 |

|

2001擭11寧崋NO.165亙僇儔儅僣偺擔乆亜 乽斢廐乿偲乽弶搤乿偑摨嫃偟偰偄傞侾侾寧丅 庘偟偔側偭偨嶳偵嵤傝傪尒偣傞偺偼僇儔儅僣偺墿嬥怓丅 傗偑偰愥偑崀偭偰丄梩傪棊偲偡傑偱偺擔乆丅 |

|

2001擭10寧崋NO.164<廐傪峴偔亜 愳偵増偭偰楍幵偼峴偔丅 僗僗僉偺曚偑岝偭偰梙傟傞丅 廐惏傟偺傕偲偱嶳偺庽乆偼怓慛傗偐側嬔傪怐偭偰偄傞丅 |

|

2001擭9寧崋NO.163 杊晽椦偺塭偑挿偔墑傃偰廫彑栰偵梉曢傟偑敆傞偙傠傑偱丄姞傝庢偭偨戝摛傪愊傓嶌嬈偼懕偔丅 戝偒側廐偺拞偱僯僆偼僔儖僄僢僩偵側傞丅 |

|

2001擭8寧崋NO.162亙幖尨傪棳傟傞亜 尨巒偺巔偺傑傑偵幖尨偼椢偱偍偍傢傟偨丅 儎僠僴儞僲僉偺塭傪塮偟偰愳偼椓傗偐偵棳傟傞丅 |

|

2001擭7寧崋NO.161亙壴偺搰偐傜亜 僆僆僴僫僂僪丄僔僆僈儅丄僠僔儅僼乕儘丒丒丒丅 壴偺搰偐傜愥宬巆傞棙怟傪朷傔偽丄楃暥悈摴傪僼僃儕乕偑峴偒岎偆丅 抁偄壞偺椃恖傪忔偣偰丅 |

|

2001擭6寧崋NO.160亙敓娰儀僀亜 嫮偄惣擔偺拞偱敓娰嶳偑偐偡傫偱偄傞丅 屆偄儗儞僈憿傝偺憅屔偑暲傇儀僀僄儕傾偼惗傑傟曄傢偭偰娤岝媞傪屇傇丅 偦偟偰嶁摴偺尦挰傊偲ゥゥゥ丅 |

|

2001擭5寧崋NO.159亙弔偺惡亜 偄偪傔傫偺嵷偺壴偵 梲幩偟偼惿偟偘傕側偔傆傝偦偦偖丅 斵曽偺嶳側傒偵愥偼敀偔偐偑傗偄偰傕摢忋偵偼僸僶儕偺偝偊偢傞弔偺惡丅 |

|

2001擭4寧崋NO.158亙塣壨偨偦偑傟亜 彫扢偺奨偵摂偑偲傕傝曢傟巆傞嬻傪塮偟偰 悈柺偑惷偐偵備傟偰偄傞丅 塣壨増偄偺揦偱價乕儖偵偟傑偟傚偆偐丅 |

|

2001擭3寧崋NO.157亙嶗偺徏慜忛亜 嶗偺奐壴偵偼傑偩娫偑偁傞崰徏慜忛偺掚傪傔偖偭偨偙偲偑偁傞丅 偍傃偨偩偟偄悢偺嶗偺栘乆偵枮奐偺崰傪巚偄丄寉偄栚傑偄傪妎偊偨丅 |

|

2001擭2寧崋NO.156亙棳昘偺崰亜 梱偐側悈暯慄傑偱敀偔晄巚媍偵惷傑傝偐偊偭偨奀丅 婸偔惵偄奀柺偵偨偩傛偆昘夠偼搤偺椃恖偺傛偆偵丄偩傫傑傝傪寛傔偰偄傞丅 |

|

2001擭1寧崋NO.155亙僯僙僐偺挬亜 偍偩傗偐偵嬻偑敀傒偼偠傔偰梤掻嶳偑戝偒側椫妔傪尰偟偨丅 挬偺姦婥偼惵偔挘傝偮傔丄儁儞僔儑儞偼傑偩柊傝偺拞丅 |

仭俀侽侽侽擭

|

2000擭12寧崋NO.154<曢傟偺嬻> 惣偵戝偒偔擔偑孹偄偰丄曢傟偰備偔嬻偼嵟屻偺偸偔傕傝怓丅 婥偑偮偗偽丄奨偵愥偑偪傜偮偒巒傔傞丅 |

|

2000擭11寧崋NO.153亙偝偞側傒亜 嶳偵梲偑偍偪偰丅姦婥偑挘傝偮傔偰偔傞丅 傕偆彮偟偺偁偄偩尒偰偄傛偆丅 僔儖僄僢僩偑怓傪擹偔偟偰備偔偺傪丅 仸HP偼偙偺寧傛傝僗僞乕僩 |

|

2000擭10寧崋NO.152亙廐偄偦偖亜BY偲傜偝傫 廐偼偣偭偐偪偩丅 嶳乆偺庽乆傪怓偯偐偣偰傕偦偺慛傗偐側擔偼婔擔傕側偄丅 廐偼媫偄偱偳偙傊峴偔偺偐丅 |

|

2000擭9寧崋NO.151亙廐晽亜BY偲傜偝傫 僗僗僉偺曚偑岝偭偰廫彑偺抧偵廐晽偑悂偔崰丅 娵乆偲懢偭偨摛偼姞傝庢傜傟僯僆愊傒偺婫愡傪傓偐偊傞丅 |

|

2000擭8寧崋NO.150亙幖尨偵挬偑偔傞亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偳偙偐偱彫捁偺偝偊偢傝偑偡傞丅 儎僠僴儞僲僉偵傑偲傢傝偮偄偨挬傕傗偑惏傟偰丄偍偛偦偐偵梲偑徃偭偰偔傞丅 |

|

2000擭7寧崋NO.149亙惵偄奀嫭亜BY偲傜偝傫 愇忯偺嶁摴傪曕偄偰峴偔偲丄備偭偔傝偲帪娫偑偝偐偺傏傞丅 惵偄峘偑尒偊傞憢偐傜敓娰偺奨偺暔岅傪暦偔丅 |

|

2000擭6寧崋NO.148亙棧搰偺壞亜BY偲傜偝傫 僂僯曔傝偺婫愡傪慜偵偟偰側傫偲壐傗偐側昞忣偺奀偩傠偆丅 奀柺偼偳偙傑偱傕嬻偺怓偱丄傓偙偆偵楃暥偺搰塭偑尒偊傞丅 |

|

2000擭5寧崋NO.147亙媢偺墦偔偵亜丂BY僆僠儑僂偝傫 弔偺擾嶌嬈偑巒傑偭偨媢偺墦偔偵楢側傞廫彑偺嶳側傒丅 惏揤偺壓偱椗慄偼椡嫮偔丄愥宬偼傂偲偒偼丄敀偔傑傇偟偄丅 |

|

2000擭4寧崋NO.146亙墦偄奀亜BY偲傜偝傫 嬻傪僪儔儅僠僢僋偵愼傔側偑傜擔杮奀偵梲偑捑傫偱偄偔丅 僇儌儊偑偄偭偣偄偵旘傃棫偭偨屻丄摂戜偼傂偲傝僔儖僄僢僩傪擹偔偡傞丅 |

|

2000擭3寧崋NO.145亙愥夝偗偺崰亜BY偲傜偝傫 惏傟偨嬻偺壓偱愥夝偗偑恑傓丅 偁偺搚庤偺搚偺拞偐傜偄偪偽傫愭偵婄傪弌偡偺偼僼僉僲僩僂偺屌偄錛偩丅 |

|

2000擭2寧崋NO.144亙愥偺偁偲亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偁偨傝偼愥偺僆僝儞偱枮偪偰偄傞丅 愥偺偁偲丄恖乆偼偄偭偣偄偵奜偵弌偰丄愥偐偒偵椼傓丅 娤擮偟偨柧傞偝傪傕偭偰丅 |

|

2000擭1寧崋NO.143亙僆儂乕僣僋偺栭柧偗亜BY偲傜偝傫 嬻偲奀傪栭柧偗偺怓偵愼傔偰恀怴偟偄懢梲偑徃偭偰偔傞丅 僣乕傫偲挘傝偮傔偨奀偺姦婥傪愗傝偝偒側偑傜丅 |

仭侾俋俋俋擭

|

1999擭12寧崋NO.142亙惵偄帪崗丒彫扢塣壨亜丂BY僆僠儑僂偝傫 杒塣壨偵栭偑偔傞傑偱搤偺惵偄帪崗偑棳傟傞丅 塣壨増偄偵摴傪媫偘偽惷偐偵愥偑晳偄偼偠傔傞丅 |

|

1999擭11寧崋NO.141亙巆徠亜BY偲傜偝傫 崱偟偑偨梲偼悈暯慄偵塀傟偨丅 惣偺嬻偵巆偭偨嵟屻偺柧偐傝偑奀柺傪徠傜偟丄傑傢傝傪僔儖僄僢僩偵偡傞丅 尩偐側婩傝偵傕帡偨傂偲偲偒丅 |

|

1999擭10寧崋NO.140亙屛廐亜丂BY僆僠儑僂偝傫 屛柺偼廐偺嬻傪塮偟偰惷偐偵岝偭偰偄傞丅 惵偔偐偡傫偩拞搰傑偱梀棗慏偑備偭偔傝偡傋偭偰峴偔丅 |

|

1999擭9寧崋NO.139亙僐僗儌僗梙傟傞亜丂BY僆僠儑僂偝傫 彫偝側墂偑崱偟偑偨摿媫楍幵偑捠夁偟偰峴偭偨丅 儂乕儉傢偒偺愒丄敀丄僺儞僋丄僐僗儌僗偑偄偭偣偄偵梙傟偨丅 |

|

1999擭8寧崋NO.138亙僄僝僇儞僝僂嶇偔崰亜BY偲傜偝傫 壴偺搰偺庡栶偼曄傢傝壞傪嵤傞偺偼僄僝僇儞僝僂丅 棙怟偺嶳偺愥宬偑徚偊傞崰丄抁偄壞偼偐偗敳偗偰備偔丅 |

|

1999擭7寧崋NO.137亙曢傟偰備偔壞亜丂BY僆僠儑僂偝傫 憪偄偒傟偺晽偑巭傑偭偰丄偍偛偦偐側帪偑偒偨丅 戝偒側梉從偗偺拞偵偡傋偰傪壞偺僔儖僄僢僩偵偟偰丅 |

|

1999擭6寧崋NO.136亙嶳側傒墦偔亜丂BY僆僠儑僂偝傫 儅乕僈儗僢僩偑梙傟偰偄傞丅 偦偺偼傞偐墦偔偵偔偭偒傝偲廫彑偺嶳側傒丅 旤塴偺媢偵庒偄壞偑棃偨丅 |

|

1999擭5寧崋NO.135亙憗弔偵亜丂BY僆僠儑僂偝傫 乽偲偹偭巈乿偑梀傇杚応偵傗傢傜偐偄椢偺婫愡偑傔偖偭偰偒偨丅 儎儅僓僋儔偑揰乆偲嶇偄偰傕丄墦偔偵朷傓擔崅嶳柆偼傑偩敀偄丅 |

|

1999擭4寧崋NO.134亙巆愥晥亜丂BY僆僠儑僂偝傫 挿偄搤柊偐傜妎傔偨傛偆偵崟乆偲偟偨戝抧偑巔傪尰偟偨丅 梲幩偟偺拞偱丄愥偼偄偭偦偆敀偄偗傟偳擔偵擔偵傗偣偰偄偔丅 |

|

1999擭3寧崋NO.133亙愥夝偗亜BY偲傜偝傫 傑偩巆愥偼怺偄偗傟偳丄愳壒偼妋偐側儕僘儉偱弔偵傓偐偭偰偄傞丅 偦傟傪抦傜偣偰偔傟偨偺偼僱僐儎僫僊偺夎悂偒偱偡丅 |

|

1999擭2寧崋NO.132亙愥岅傝亜BY偲傜偝傫 摴傪峴偔恖偺抁偄夛榖丅 偁偲偼丄偨偩愥傪摜傒偟傔傞壒偩偗偑偡傞丅 搤偺擔曢傟偼丄偳偙傑偱傕惵偔僒僼傽僀儎怓偺姦婥偑枮偪傞丅 |

|

1999擭1寧崋NO.131亙愥偺栭柧偗亜丂BY僆僠儑僂偝傫 嬻傪愼傔丄塤傪愼傔側偑傜怴偟偄懢梲偑徃偭偰偒偨丅 檢偲偟偨挬偩丅 柊偭偰偄偨壠乆偺墝撍偐傜偸偔傕傝偺挍偟偑偁偑傞帪丅 |

仭侾俋俋俉擭

|

1998擭12寧崋NO.130亙傒偧傟崀傞擔亜BY偲傜偝傫 塉傑偠傝偺愥偑崀傞擔丅 僇儌儊偼庱傪偡偔傔偰廳偨偄悈柺傪尒偮傔傞丅 慏偼堦擔丄摦偐側偄丅 |

|

1998擭11寧崋NO.129亙柤巆偺廐亜丂BY僆僠儑僂偝傫 怱巆傝偺廐偺擔乆偵戝偒偔孹偄偨梲嵎偟偑僗僗僉傪徠傜偡丅 僇儔徏偺巬偵巆傞梩傕墿嬥怓偵婸偄偰偒傚偆嵟屻偺偸偔傕傝傪尒偣傞丅 |

|

1998擭10寧崋NO.128亙廂妌偺婜亜丂BY僆僠儑僂偝傫 嶳偡偦偺梉曽偼丄憗偔傕椻婥偺拞丅 孈傝婲偙偟偨僕儍僈僀儌傪傂偲偮傂偲偮廍偄廤傔傞嶌嬈偼懕偔丅 抁偔側偭偨擔傪婥偵偟側偑傜丅 |

|

1998擭9寧崋NO.127亙梉嬻崅偔亜丂BY僆僠儑僂偝傫 僆僆僴儞僑儞僜僂偺壴偺忋傪寉乆偲愒僩儞儃偑搉偭偰備偔丅 梉曢傟傑偱偺傂偲偲偒丄嬻偺怓偼墿嬥怓偵婸偄偰丄偳偙傑偱傕崅偔丅 |

|

1998擭8寧崋NO.126亙屵屻偺攇娫亜BY偲傜偝傫 奀柺偼嬻傪塮偟偰丄備偭偔傝偆偹偭偰偄傞丅 屵屻偺儓僢僩僴乕僶乕偼壞偺偗偩傞偄惷偗偝偺帪娫丅 |

|

1998擭7寧崋NO.125亙傾僀僕僒僀偺墂亜丂BY僆僠儑僂偝傫 塉偺拞偺彫偝側墂幧丅 擥傟偨儂乕儉偱懸偮偺偼擇恖丅 乽惣偺嬻偼柧傞偄偹丅偁偟偨偼惏傟傞傛乿 傂偲偒偼怓慛傗偐側偺偼傾僕僒僀偺壴丅 |

|

1998擭6寧崋NO.124亙奀傪憐偆亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偍偩傗偐偵梉曢傟偑傗偭偰偔傞帪丄傂偲傝墦偔偺奀傪憐偆丅 挭偺崄傝偑枮偪偰偒偰丄僴儅僫僗偺壴偑惷偐偵嶇偄偰偄偰丒丒丒丅 |

|

1998擭5寧崋NO.123亙巆愥墦偔亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偔傝偭偔偲巔傪尰偟偨嶳暲傒偵巆愥偑婸偒丄梮偭偰偄傞丅 偦傟偼暥帤丠偦傟偲傕婰崋丠 怴偟偄弔偺戝抧傊偺儊僢僙乕僕丠 |

|

1998擭4寧崋NO.122亙弔傑偩愺偔亜丂BY僆僠儑僂偝傫 愥夝偗悈偼夰偐偟偄壏傕傝丅 偦偺拞偵敀偔丄敀偔孮傟偰儈僘僶僔儑僂偑巔傪尒偣傞丅 弔傪屇傇垼婅偺傛偆偵丅 |

|

1998擭3寧崋NO.121亙愥夝偗娫嬤亜丂BY僆僠儑僂偝傫 栘乆偺塭傪嫮偔塮偟偰丄愥柺偺徠傝曉偟偑傑傇偟偄丅 擔偄偪偵偪偲愥夝偗偼恑傫偱偄傞丅 弔偼傑偩傑偩墦偄偗傟偳丅 |

|

1998擭2寧崋NO.120亙摂戜偺偁傞懞亜丂BY僆僠儑僂偝傫 昹晽偑悂偒偮偗傞彫偝側嫏懞丅 壠乆偼婑傝偦偆傛偆偵尙傪暲傋傞丅 埫偄奀傪尒偍傠偟偰摂戜偑傂偲偮丄懞偺庣傝恄偺傛偆偵偁傞丅 |

|

1998擭1寧崋NO.119亙塣壨偺挬亜BY偲傜偝傫 怴偟偄梲偑徃傞丅挬偑偼偠傑傞丅 埫偐偭偨悈柺偵億僢偲愒傒偑嵎偟丄傗偘偰僇儌儊偑旘傃棫偮丅 彫扢偺塣壨偵惗婥偑栠傞帪丅 |

仭侾俋俋俈擭

|

1997擭12寧崋NO.118亙偙偑傜偟亜BY偲傜偝傫 媡岝偺嶳偼搤屚傟怓丅 巬愭偺偺巆傝彮側偄梩偑岝傞丅 僗僗僉偺曚偑岝傞丅 愥偑棃傞傑偱偺晽偺擔偺屵屻丅 |

|

1997擭11寧崋NO.117亙杊晽椦亜丂BY僆僠儑僂偝傫 椦偺拞傪悂偒搉偭偰偄偔偺偼怱巆傝偺廐偺晽丅 巬愭傪偐偡偐偵恔傢偣偰偐傜丄側偩傜偐偵懕偔媢偺斵曽傑偱丅 |

|

1997擭10寧崋NO.116亙僒儘儅偺屛亜丂BY僆僠儑僂偝傫 廐偺堦擔偑廔傢傠偆偲偟偰偄傞丅 傂偲偒傢戝偒側梉梲偼丄嬻傪愼傔丄塤傪愼傔丄峀戝側屛柺傪愼傔偁偘傞丅 偝偁丄傕偆婣傜側偗傟偽側傜側偄帪娫偩丅 |

|

1997擭9寧崋NO.115亙憪怓偺媢亜丂BY僆僠儑僂偝傫 僆僆僴儞僑僜僂偺傓偙偆偼偳偙傑偱傕偆偹傞憪怓偺奀丅 攏偨偪偺偨偰敮傪側偱偰偄傞偺偼丄傕偆偡偭偐傝廐偺晽丅 |

|

1997擭8寧崋NO.114亙彮擭偺壞亜BY偲傜偝傫 擖傝峕偼挭偺偵偍偄偵枮偪偰丄偍偩傗偐偵嬻傪塮偟偰岝偭偰偄傞丅 偙偺壞偺堦擔傪奀偱夁偛偡偺偼彮擭偨偪偲僇儌儊偨偪丅 |

|

1997擭7寧崋NO.113亙怓偳傝偺媢亜丂BY僆僠儑僂偝傫 俈寧偺晽偵億僺乕偑梙傟傞丅 偄偪傔傫偺巼怓偼儔儀儞僟乕丅 壞偑偼偠傑傞偙偺媢偼怓偲傝偳傝偺僷僢僠儚乕僋丅 |

|

1997擭6寧崋NO.112亙俆寧偦偟偰俇寧亜丂BY僆僠儑僂偝傫 嬻崅偔僸僶儕偺偝偊偢傝惡偑偡傞丅 嵷偺壴敤偺傓偙偆偺媢偼丄偄偪傔傫椢丅 媿幧偐傜弌偨媿偨偪偼梲婥偵傑偳傠傒弶壞偺偵偍偄傪偐偄偱偄傞丅 |

|

1997擭5寧崋NO.111亙塉忋偑傝亜BY偲傜偝傫 憪偺偵偍偄偑擹偔側偭偰堦塉偛偲偵婫愡偺怓偼椢偵側傞丅 傗傢傜偐偄晽偺拞偱俆寧偼庒嬵偺傛偆偵悙悙偟偄丅 |

|

1997擭4寧崋NO.110亙奀傪尒偵峴偔亜丂BY僆僠儑僂偝傫 僇儌儊偑嬻傪墶愗傝丄備傞傗偐偵峴偒棃偡傞慏丅 挭晽偺僆僝儞偵枮偪偨戝偒側嬻娫丅 偨偩丄奀傪尒偨偐偭偨擔丅 |

|

1997擭3寧崋NO.109亙杒傊婣傞亜BY偲傜偝傫 杒傊婣傞偨傔偵丅傕偭偲杒傊婣傞偨傔偵丅 僋傽乕僋傽乕偲柭偒岎傢偡婔愮塇偺惡偼旘傃棫偮挬偺寢抍偺偟傞偟偺傛偆偱丅 |

|

1997擭2寧崋NO.108亙奀柭傝偺懞亜丂BY僆僠儑僂偝傫 搤偺擔杮奀偼僔働偺擔偑懕偔丅 懪偪偮偗傞攇偺壒丄晽偲愥偺拞偱 奀増偄偺壠乆偼恎傪婑偣崌偭偰傞丅 |

|

1997擭1寧崋NO.107亙僲僒僢僾偵徃傞亜BY偲傜偝傫 墿嬥怓偵嬻傪愼傔偁偘丄悈暯慄偐傜備偭偔傝備偭偔傝偲擔偑徃傞丅 僲僒僢僾偺枽偵惷偐側挬偑朘傟傞偲偒丅 |

仭侾俋俋俇擭

|

1996擭12寧崋NO.106亙曢傟怓亜丂BY僆僠儑僂偝傫 擔偺擖傝偺偁偲丄惣偺嬻偼嵟屻偺怓偳傝傪尒偣傞丅 奀偼偡偱偵埫偔丄摂戜偺摂傕偮偄偨丅 攇壒傪暦偒側偑傜丄慏偼柊傝偵擖傞丅 |

|

1996擭11寧崋NO.105亙廐偺惡乕埉妜亜丂BY僆僠儑僂偝傫 僂儔僕儘僫僫僇儅僪偺梩偑慛傗偐偵怓偯偔偙傠丄戝愥嶳宯偺庡曯丄埉妜偵弶姤愥傪尒傞丅 偙偺憗偄搤偺朘傟偵丄廐偺惡偼抁偔丄崅偔丄墦偄丅 |

|

1996擭10寧崋NO.104亙廐惏傟亜BY偲傜偝傫 廫彑栰傪廐偺擔偵椃偡傞側傜丄偄偨傞強偱僯僆偵弌夛偆偼偢偩丅 僯僆偼姞傝庢偭偨摛傪丄姡憞偡傞偨傔偆偢崅偔愊傒忋偘偨傕偺偩丅 偦傟偼廂妌偺僔儞儃儖偱偁傝丄杒偺栰偺廐偺僔儞儃儖偩丅 |

|

1996擭9寧崋NO.103亙壞偺怓亜丂BY僆僠儑僂偝傫 憪堿偱拵偺惡偑偡傞丅僔儘僣儊僋僒丄傾僇僣儊僋僒丅 僞儞億億儌僪僉偑梙傟傞傓偙偆偵丄 攏偨偪偑恀壞偺柤巆傝傪嬺傫偱偄傞丅 |

|

1996擭8寧崋NO.102亙僒儘儅偺娸曈亜BY偲傜偝傫 僒儘儅屛偺娸偵偝偞攇偑棫偮帪丅 嬻傪屛柺傪曢傟怓偵愼傔偰惷偐偵惷偐偵丄梉曢傟偑偣傑偭偰偔傞丅 |

|

1996擭7寧崋NO.101亙壞偺墂亜丂BY僆僠儑僂偝傫 擔崅楬傪堦椉偒傝偺僨傿乕僛儖僇乕偑峴偔丅 壞偺椃恖傪忔偣偰丄憪偄偒傟偺拞傪丅 棫偪偺傏傞偐偘傠偆偵丄備傟側偑傜丅 |

|

1996擭6寧崋NO.100亙怴椢亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偳偙偐偱彫捁偺偝偊偯傝偑愨偊娫側偄丅 孹偒偐偗偨梲偺岝偑摟偐偟偨丄栘偺梩偺怓丅 怷偼俇寧偺丄庒偄椢偺岎嬁嬋偩丅 |

|

1996擭5寧崋NO.99亙奀偺媥擔亜BY偲傜偝傫 奀偼丄偄偮媥傓偺偩傠偆丅 惷偐側嬻偺怓丄奀偺怓丅攇偺側偄擔丅 僇儌儊偼悈柺嬤偔偵梀傃丄崱擔偼奀偺媥擔丅 |

|

1996擭4寧崋NO.98亙弔偺媢亜BY偲傜偝傫 媢偺墦偄傓偙偆偵丄傗傢傜偐偄塤偑晜偐傫偱偄傞丅 弔偺戝抧偼巚偆懚暘偵擬傪媧廂偟偰丄偼偢傒側偑傜丄偆偹傝側偑傜丄偳偙傑偱傕懕偄偰偄傞丅 |

|

1996擭3寧崋NO.97亙抶偄弔亜BY偲傜偝傫 愥傕偡偭偐傝峝偔側傝丄惷偐偵丄惷偐偵夝偗偰偄傞丅 弔偼傑偩墦偄偗傟偳丄妋幚偵嬤偯偄偰偄傞丅 傎傜丄偛傜傫丅愳偭傉偪偵偼僱僐儎僫僊偑夎傪悂偄偰偄傞傛丅 |

|

1996擭2寧崋NO.96亙愥惏傟偰亜丂BY僆僠儑僂偝傫 媣偟傇傝偵惵偄嬻偑峀偑偭偨丅 僠僢僠僢僠僢偲悵偨偪偺偼偢傫偩惡偑偡傞丅 側傫偰傑傇偟偄傫偩傠偆丅崱挬偺岝偼丅 |

|

1996擭1寧崋NO.95亙愥偺峔撪亜丂BY僆僠儑僂偝傫 抁偔婦揓偑柭偭偰丄弌偰峴偔楍幵丅 婣傝拝偔楍幵丅懸偪懕偗傞楍幵丅 偒傚偆堦擔偼愥崀傝偩丅 |

仭侾俋俋俆擭

|

1995擭12寧崋NO.94亙杒偺峘亜BY偲傜偝傫 偦偺崅戜偐傜偼丄峘偑戝偒偔峀偑偭偰尒偊傞丅 愥偺挬丄偡傋偰偺晽宨偼惷傑傝偐偊偭偰偄偨丅 奀偺怓偼廳偔丄僇儌儊偺巔傕側偔丅 |

|

1995擭11寧崋NO.93亙僇儔徏亜丂BY僆僠儑僂偝傫 11寧偼丄搤偲偄偆偵偼怱巆傝偱丄廐偲偄偆偵偼庘偟偡偓傑偡丅 孹偄偨梲幩偟偺拞偱丄僇儔徏偑墿嬥怓偵婸偄偰偄傑偡丅 嶳怺偄偙偺抧偑丄敀偄愥偱偍偍傢傟傞擔傑偱丅 |

|

1995擭10寧崋NO.92亙屛忋偺廐亜丂BY僆僠儑僂偝傫 惷傑傝曉偭偨屛柺偵丄廐偺怓偑備傟傞丅 敀偄梀棗慏偑惡傕側偔偡傋偭偰峴偔丅 廐偼丄侾侽寧偺偙偺嶳屛偵怺傑偭偰備偔丅 |

|

1995擭9寧崋NO.91亙晽偺摜愗亜BY偲傜偝傫 偄偮偺傑偵偐廐偑棃偰偄偨傫偩偹丅偒傚偆偺嬻偱偦偆巚偆丅 摜愗偺僔僌僫儖壒丅僒乕僢偲晽偑棫偭偰丄僆僆僴儞僑儞僜僂偑梙傟傞丅梙傟傞丅 |

|

1995擭8寧崋NO.90亙壞傪傢偨傞晽亜BY偲傜偝傫 嶳偺傓偙偆偐傜敀偄塤偑棫偪偺傏偭偰偔傞丅 晽偼偦偙偵惗傑傟傞偺偩傠偆偐丅嶳偺傓偙偆偺偼傞偐斵曽偵丅 偙偺戝偒側壞偺憪怓傪偟偰丅 |

|

1995擭7寧崋NO.89亙僴儅僫僗嶇偔亜丂BY僆僠儑僂偝傫 挭偺崄傝偑枮偪偰丄梉曢傟偑傗偭偰偔傞丅 偁偨傝偼偟偩偄偵僔儖僄僢僩傪嫮偔偡傞丅 僴儅僫僗偑嶇偄偰偄傞丅奀曈偺僶儔偺壴偺傛偆偵丅 |

|

1995擭6寧崋NO.88亙敀偄僒僀儘亜丂BY僆僠儑僂偝傫 庒梩偱丄嶳偺怓偑柧傞偔側偭偨丅 椢偺拞偱偙偦塮偊傞敀偄僒僀儘丅嶳偡偦偺弔偼恀偭惙傝丅 杚憪抧偵傕丄摴抂偵傕丄偨傫傐傐丄偨傫傐傐丄偨傫傐傐丄偩丅 |

|

1995擭5寧崋NO.87亙弔偺岞墍亜丂BY僆僠儑僂偝傫 弔偺岞墍偼偄偦偑偟偄丅偣偒偨偰傞傛偆偵壴偑嶇偔丅 僒僋儔丅儗儞僊儑僂丅僄僝儉儔僒僉僣僣僕丅 屵屻偺梲嵎偟偺拞偱丄栘棫偼偄偭偣偄偵夎悂偔丅 |

|

1995擭4寧崋NO.86亙偙傇偟嶇偔懞亜BY偲傜偝傫 嶳偡偦偺懞偵丄傑偭愭偵弔傪崘偘傞偺偼僉僞僐僽僔偺壴丅 彫愳偺愥夝偗悈偺壒傪暦偒側偑傜丄搚偼傑偩丄傑偳傠傒偺拞偩丅 擺壆偺尙壓偵巆傞丄搤偺朰傟傕偺丅 |

|

1995擭3寧崋NO.85亙弔懸偮峘亜BY偲傜偝傫 偒傚偆偺奀偺怓偼彮偟埫偄丅嬻偺怓傪塮偟偰偄傞偐傜丅 偦傟偱傕挭偺棳傟偼丄搤偲偼堘偆丅偳偙偐偵弔偺擋偄偑偡傞丅 傑偨丄愥偑偪傜偮偄偰偒偨偗偳丅 |

|

1995擭2寧崋NO.84亙愥栰尨亜BY偲傜偝傫 愥偵偍偍傢傟偨栰偼敀偔丄傑傇偟偄丅 揰乆偲懕偔僂僒僊偺懌愓傪偨偳傟偽丄嶳傕敀偄丅 傒傫側丄怺偄柊傝偺拞偱弔傪懸偮丅 |

|

1995擭1寧崋NO.83亙栭柧偗亜BY偲傜偝傫 恀怴偟偄懢梲偑偺傏偭偰偒偨丅挬偩丅 挘傝偮傔偨姦婥偑榓傜偖丄尙愭偺偮傜傜偑岝傞丅悵偨偪偺惡丅 挬堦斣偺晽偼備偭偔傝摦偄偰丄壠乆傪傔偖傞丅 |

侾俋俋係擭

|

1994擭12寧崋NO.82亙愥崀傞塣壨亜丂BY僆僠儑僂偝傫 12寧偺愥偑崀傞丅彫扢塣壨偺憅屔孮偵丄悈柺偵丅 奨偺寲憶傪媧偄偙傫偱丄帪偺棳傟傪偝偐偺傏偭偰 惷偐偵丅惷偐偵丒丒丒丒丒丒惷偐偵丅 |

|

1994擭11寧崋NO.81亙敀姃偺廐亜丂BY僆僠儑僂偝傫 11寧丅敀姃偺巬偵巆傞墿梩偺悢偼傔偭偒傝彮側偔側偭偨丅 斢廐偺拞偱憪傪嬺傓攏偨偪偺尐偵丄惷偐側梲偺岝丅 |

|

1994擭10寧崋NO.80亙廐晽亜BY偲傜偝傫 梉曢傟偳偒丄嶳乆偼巼怓偵愼傑傞丅 晽偑棫偭偰丄僗僗僉偺曚偑梙傟偰丄岝偭偰丅 廐偼擔偄偪偵偪偲怺傑傝偺拞傊丅 |

|

1994擭9寧崋NO.79亙僀僰僞僨亜BY偲傜偝傫 俋寧偺嬻偼彮偟廐傔偄偰丅 杚嶒偵偲傑偭偨愒僩儞儃偺怟偑偍偠偓傪偡傞丅 僀僰僞僨偺壴傕丄偦傟偵偙偨偊偰乽僐儞僯僠儚乿丅 |

|

1994擭8寧崋NO.78亙梉撯偓峘亜BY偲傜偝傫 彫偝側嫏懞偺彫偝側峘丅 挭偺偵偍偄偺拞傪嫏偺慏偑婣偭偰偔傞丅 嬻偲奀傪墿嬥怓偵愼傔偰丄壞偺懢梲偼悈暯慄偵梟偗偰備偔丅 |

|

1994擭7寧崋NO.77亙儔儀儞僟乕僼傿乕儖僪亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偝傢傗偐側婫愡偺拞偱丄戝抧偼怓偳傝傪憹偡丅 晉椙栰偺媢椝偵儔儀儞僟乕偑嶇偄偰丄晽傕巼偺崄傝偵愼傑偭偰丅 |

|

1994擭6寧崋NO.76亙晽偺傢偨傞媢亜丂BY僆僠儑僂偝傫 6寧偺晽偼彮擭偺擋偄偑偡傞丅 偄偨偢傜偭傐偔栰嶳傪偙傠偘傑傢傝丄敀姃偺庒梩傪備偡傞丅 巈媿偺偆傇栄傪偔偡偖傞丅惗傑傟偨偽偐傝偺敀塤傪捛偄偐偗傞丅 |

|

1994擭5寧崋NO.75亙奀増偄偺懞亜 搤偺峳乆偟偝偐傜尒傟偽丄側傫偲偍偩傗偐側奀偩傠偆丅 偦偺愄丄僯僔儞嫏偱傢偄偨奀増偄偺懞丅 俆寧偵側偭偰傕丄偦偺寲憶偼側偄偁偑挭偺崄傝偼傗傢傜偐偄丅 |

|

1994擭4寧崋NO.74亙悈偸傞傓崰亜BY偲傜偝傫 悈柺偵塮偭偨嬻偼弔偺怓丅 傂偭偦傝偲儈僘僶僔儑僂偑嶇偄偰偄傞丅 楍幵偑捠傝偡偓偰丄傑偨偁偨傝偼惷偐側屵屻丅 |

|

1994擭3寧崋NO.73亙戝惓儖僱僢僒儞僗亜丂BY僆僠儑僂偝傫 敓娰丅僋儔僢僔僋偲儌僟乕儞偑惗偒傞奨丅 戝惓偺楺枱傪岅傞儖僱僢僒儞僗晽寶抸乕憡攏丅 榓晽偲梞晽偑弌夛偭偰丄僴僀僇儔帪戙偺暔岅丅 |

|

1994擭2寧崋NO.72亙搤偺栭亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偟乕傫偲惷傑傝偐偊偭偨搤偺栭丅 愥傪摜傒偟傔傞壒偩偗偑僉儏僢僉儏僢偲柭偭偰丄偦傟傕墦偞偐傞丅 壠乆偼怺偄柊傝偵偮偙偆偲偟偰偄傞丅 |

|

1994擭1寧崋NO.71亙奨偵崀傞亜丂BY僆僠儑僂偝傫 愥偼崀傞丅昞捠傝偵傕棤捠傝偵傕丄彫楬偵傕丅 偨偪傑偪偦偺敀偄儀乕儖偱丄奨偺偡傋偰傪偍偍偄偮偔偟偰丅 愥偼崀傞丅偙偺奨偺搤暔岅偺偨傔偵丅 |

侾俋俋俁擭

|

1993擭12寧崋NO.70亙彫偝側墂幧亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偆偡擔偑嵎偟偨偁偲丄嬻偼偒傘偆偵偐偘傝丄傂偲偟偒傝愥偑偪傜偮偔丅 柍恖偺彫偝側墂偵堦椉偒傝偺僨傿乕僛儖僇乕偑掆傑傝丄 擇恖偺崅峑惗傪偍傠偟偰丄傑偨弌偰備偔丅 |

|

1993擭11寧崋NO.69亙峴偔廐亜丂BY僆僠儑僂偝傫 姞傝庢偭偨摛偼姡憞偺偨傔偵崅偔愊傑傟傞丅 廫彑抧曽偱偼僌儘偲屇偽傟傞偑丄嶳偵梲偑擖傞崰偵偼僔儖僄僢僩傪嫮偔偟丄挿偄塭傪偺偽偡丅 椻偊偙傒偺拞偱丄廐偲傛傋傞擔偼偁偲婔擔偐丅 |

|

1993擭10寧崋NO.68亙廐偺屛斎亜丂BY僆僠儑僂偝傫 屛偺惷偗偝偼丄嶳偐偘傪怺偄惵偵捑傔傞丅 怓偯偔栘乆偼儎儅儌儈僕丄僇僄僨丄僫僫僇儅僪丒丒丒丒丒丒 屛忋傪備偭偔傝偲梀棗慏偑墶愗偭偰偄偔丅 廐偺梲嵎偟傪偆偗偰丅 |

|

1993擭9寧崋NO.67亙廐嬤偄棦亜丂BY僆僠儑僂偝傫 儕儞僑偺怓偯偒偲偲傕偵廐偑嬤偯偄偰偔傞丅 嶳棦偺嬻偼崅偔悷傫偱丄傕偆壞偺嬻偱偼側偄丅 壞媥傒偺奊擔婰傪側偮偐偟偔巚偆擔丅 |

|

1993擭8寧崋NO.66亙僴儅僸儖僈僆亜BY偲傜偝傫 壞偺奀曈偺挭偺偵偍偄偺拞偵丄僴儅僸儖僈僆偑嶇偄偰偄傞丅 偆偡峠偺壴偼丄彮擭偺擔偵弌夛偭偨夰偐偟偄彮彈偨偪偺傛偆偵丄偪傚偭偲婥偳偭偰偍偟傖傋傝偟偰偄傞丅 |

|

1993擭7寧崋NO.65亙僄僝僉僗僎偺壴墍亜BY偲傜偝傫 僆儂乕僣僋偺増娸偺尨惗壴墍偵丄杮奿揑側壴偺婫愡偑偍偲偢傟偨丅 僄僝僉僗僎偑嶇偔崰丄儔僀僟乕偨偪偑慡崙偐傜傗偭偰偔傞丅 彫偝側僥儞僩偲怮戃傪傕偭偰丅 |

|

1993擭6寧崋NO.64亙愊扥乕弌慏亜丂BY僆僠儑僂偝傫 偄偔偮傕偺枽偑愜傝廳側傞愊扥敿搰偺奀娸慄丅 挭偺偞傢傔偒偺拞偵僪僢僪僢僪僢偲僄儞僕儞壒丅 棊擔傪偮偄偰丄偄偐掁傝慏偑嫏応偵傓偐偆丅 |

|

1993擭5寧崋NO.63亙嵷偺壴偲摜愗亜BY偲傜偝傫 億僢僇儕偲塤偑晜偐傫偱丄嶳偡偦偵弔偑棃偨丅 偄偪傔傫傪墿堦怓偵偟偰丄嵷偺壴偑崱惙傝偵嶇偄偰偄傞丅 墦偔偵僸僶儕偺偝偊偢傝傪暦偒側偑傜丅 |

|

1993擭4寧崋NO.62亙嫵夛偺偁傞嶁摴亜丂BY僆僠儑僂偝傫 崱挬偼弔偺梲幩偟偑偙偙偪傛偄丅傗傢傜偐偄奀晽偑嶁摴傪偺傏偭偰偔傞丅 嫵夛偺愒偄壆崻偲榋妏宍偺愲搩偑丄惵嬻偵偔偭偒傝偲傑傇偟偄丅 |

|

1993擭3寧崋NO.61亙傏偨傫愥亜BY偲傜偝傫 俁寧偺奀偼偲偒偍傝柧傞偄昞忣傪尒偣偰偔傟傞偗偳丄傑偩弔偵偼擔偑墦偄丅 堎崙偺壿暔慏偑掆攽偡傞峘偵丄偙偺搤偺側偛傝偺愥偐丅 傏偨傫愥偑傂偲偟偒傝晳偆丅 |

|

1993擭2寧崋NO.60亙愥柧傝偺摴亜BY偲傜偝傫 擔曢傟偲偲傕偵丄姦婥偼壒傪偨偰偰挘傝偮傔偰偔傞丅偁偨傝偼惵偔婸偔悽奅偩丅 愥偺栭摴傪偨偳傞恖傕丄惷傑傝偐偊偭偨惵偄悽奅偵愼傑偭偰偄偔丅 |

|

1993擭1寧崋NO.59亙婣嫿亜BY偲傜偝傫 搤偺椃偼丄楍幵偺憢偐傜愥宨怓傪尒側偑傜峴偔丅 愥尨丄傑偽傜側恖壠丄傗偑偰奨丅傑偨愥尨傊丅 偙偺恀搤擔偵嵶偄愥摴傪峴偔恖偼丄傆傞偝偲偺壠偵婣傞恖偐丅 |

侾俋俋俀擭

|

1992擭12寧崋NO.58<搤栰>丂BY僆僠儑僂偝傫 悈偨傑傝偵昘偑挘傝丄弶愥偑崀偭偨擔偐傜婔擔偑夁偓偨偩傠偆丅 梲偺婳摴偼偡偭偐傝掅偔側傝丄堦擔傪偄偲偍偟傓傛偆偵攏偨偪偑憪傪嬺傓丅 |

|

1992擭11寧崋NO.57<敀姃椦乕斢廐>BY偲傜偝傫 塤娫偐傜塳傟偨梲偑丄巆傝彮側偔側偭偨敀姃偺墿梩傪徠傜偡丅 偡傋偰偺傕偺偑搤巇搙傪偼偠傔偨偙偺抧傪丄傗偑偰愥偑敀偔偍偍偆擔偑偔傞丅 |

| 1992擭10寧崋NO.56<> | |

| 1992擭9寧崋NO.55<> | |

|

1992擭8寧崋NO.54<摂戜傊偺摴>BY偲傜偝傫 偄偔偮傕偺枽偑偁偭偰丄偄偔偮傕偺摂戜偑偁傞丅 壞偺恖乆偼偦偺摴傪峴偒丄抧偺奤偵偟偽偟偨偪偮偔偟偰傒傞丅 抁偄壞傪抦偭偰偄傞偺偼丄惷偐偵嶇偔僄僝僇儞僝僂偺壴丅 |

|

1992擭7寧崋NO.53<僔儔僇僶>BY丂SUZUNA偝傫 僔儔僇僶偑偁偭偰丄杒奀摴偺晽宨偼偄偭偦偆惔椓姶傪憹偡丅 梲偼孹偄偰丄傗偑偰嶳偵偐偔傟傛偆偲偡傞崰丅 杚幧偼塭傪擹偔偡傞偗傟偳丄僔儔僇僶偺姴偩偗偼椓偟偔丄敀偄丅 |

| 1992擭6寧崋NO.52<> | |

| 1992擭5寧崋NO.51<弔偺媢>昞巻夋僗僞乕僩両 |